あらすじ

旧約聖書「士師記」に基づく物語。

イスラエルの勇士イェフタはアモン人との戦いに出陣するにあたり、「勝利した暁には、家に帰ったとき最初に迎えてくれた者を神に捧げる」と誓う。

ところが、勝利して帰還すると、最初に出迎えたのは最愛の一人娘イフェイ(Iphis)だった……。苦悩と信仰の間で揺れるイェフタの姿と、娘の崇高な献身、そして最終的に神の介入までを描く。

第1幕:追放された男、再び故郷へ

イスラエルの民は異民族アモン人の侵略に苦しんでいました。

かつて追放された勇士イェフタは、民の要請で戦いの指揮官として呼び戻されます。

彼は神に「勝利したなら、最初に出迎えた者を神に捧げる」と誓いを立て、戦へと向かいます。

第2幕:勝利と苦悩

イェフタは見事勝利して帰還します。

ところが、出迎えたのはなんと彼の一人娘イフェイ。

誓いを守らなければならないイェフタは苦悩し、妻や民も嘆き悲しみます。

イフェイは父の誓いを尊重し、自らの運命を受け入れる覚悟を示します。

第3幕:神の介入と娘の救済

イフェイは純潔を神に捧げる道を選びますが、神の使いが現れ、彼女の命は救われることに。

イェフタは涙ながらに娘を天に送り出すように歌い、民は神の慈悲をたたえる合唱で締めくくられます。

ヘンデル晩年の傑作『イェフタ』とは?

Covent-Garden Theatre: This engraving was published as Plate 27 of Microcosm of London (1808)

(see File:Microcosm of London Plate 027 – Covent Garden Theatre.jpg).

ヘンデルが最後に完成させたオラトリオ『イェフタ』。

この作品は、彼がすでに視力をほとんど失っていた時期に書かれたにもかかわらず、驚くほどの構成力と感性の深さを湛えた名作です。

ヘンデルはオペラだけではなく、オラトリオの分野でも約30曲ほどの粒ぞろいの作品を世に送り出しました。そんなヘンデルの事実上、最後のオラトリオが1752年に作曲された『イェフタ』だったのです。

作曲当時のヘンデルは健康状態がすぐれず失明寸前の状況にあったため、二度作曲を中断したと言われています。作曲再開後は、最後の力を振り絞るような形で完成にこぎつけたのでした。

題材は旧約聖書「士師記」。

一人の男が神に誓いを立てたことによって、最愛の娘を犠牲にしなければならなくなるという、極限の選択を迫られるストーリー。それは世の常である「誓い」「犠牲」「家族愛」「赦し」といった普遍的なテーマを、力強く美しい音楽の中に封じ込めたのでした。

ヘンデルのオラトリオには中期のサウル、メサイア、ベルシャザール、後期のソロモン、テオドーラなどの錚々たる傑作がありますが、それら以上に円熟した技法と深い精神性が融合された最高傑作と言っても過言ではないでしょう。個人的にはサウルと並ぶヘンデルオラトリオの二大巨峰だと思っておりますが……。

劇中でのアリアや二重唱での崇高なメロディなどは精神的に深く、壮麗で変化に富んだ合唱の素晴らしさも圧巻です!

圧倒的な生命力と高揚感、ヘンデルの真髄!

「イェフタ」の特徴としてあげるべきなのが、並々ならない合唱への大きな比重でしょう!

劇中の要所要所に置かれた合唱は、ドラマを展開する上で象徴的な意味を持ち、重大な役割を担っていることに気づかされます。ルネッサンスやバロック初期のミサ曲、オラトリオなどの合唱で聴かれる美しいハーモニー、陰影のバランスで魅力が引き出される感覚はもうここにはありません。

ヘンデルの合唱の魅力!それは単なる音楽的な技巧を超えて、人間の感情や民衆の強固な意志、神聖さや劇的展開を一気に表現する力にあるといえるでしょう。合唱そのものが「預言者の声」や「神の意志」あるいは「民衆の心情」を代弁する形で表現されるため、音楽とドラマが渾然一体となって強烈な存在感を放つのです。

それは後のベートーヴェンや、ロマン派の到来を予感させるような生命力の塊であり、自在で枠に嵌りきらない表現の偉大な勝利ともいえるかもしれません。ベートーヴェンはミサソレムニスで宗教曲の概念を打ち破った傑作を作りますが、「イェフタ」の圧倒的な高揚感と、多彩な感情表現を併せもつ合唱の数々はミサ・ソレムニスに近い感覚がありますね……。

たとえば、自由闊達で微動だにしないエネルギーを感じる第1部前半のNo more to Ammon’s god and king、展開部の音楽の拡がりや発展性に優れ、力強く堂々とした第1部終曲のWhen his loud voice in thunder spoke、 叡智に満ちた響きが深い祈りと永遠の安息を実感させる第3部後半のTheme sublime of endless praise等が好例でしょう。

聴きどころ

第1幕:Virtue my soul shall still embrace

イェフタのアリア。誠実な信仰と覚悟を歌う荘厳なアリア。

第1幕:No more to Ammon’s god and king

イスラエルの民が異教から神のもとに立ち返る場面。力強く感動的な合唱。二部構成になっていて曲調の変化や、オーケストラとの絶妙な掛け合いが素晴らしく、前半の重要なポイントでもある。

第2幕:The smiling dawn of happy days

イフェイのアリア:勝利を祝う明るく伸びやかなアリアだが、後に悲劇へ向かう。

第2幕:Open thy marble jaws, O tomb

イェフタのアリア:苦悩と絶望がにじむ、深くドラマティックな名場面。

第2幕:How dark, O Lord, are thy decrees

合唱:人知を超えた神の意志への畏怖と嘆き。静かな名合唱。

第3幕:Farewell, ye limpid springs and floods

イフェイのアリア:自然との別れを告げる詩的で透明な名アリア。

第3幕:Waft her, angels, through the skies

イェフタのアリア:父として娘を天に送り出すような、美しい哀歌。ヘンデル晩年の最高傑作とも。

第3幕:Theme sublime of endless praise

合唱:神の大いなる慈悲をたたえる賛美の声が静かに大地に響き渡る。

第3幕:Ye house of Gilead, with one voice

イェフタ最後の合唱曲。「イフィスの信仰と勇気は永遠に称えられるであろう」と皆が喜びを分かち合う(五重唱:喜びの勝利が汝の日々を飾る)圧倒的なフィナーレ!

オススメ演奏

ユルゲン・ブッダイ指揮マウルブロン室内合唱団、マウルブロン修道院バロック管弦楽団(エマ・カークビー(S)、ジュリアン・ポッジャー(T)、ステファン・ヴァーコー(B))

ユルゲン・ブッダイ指揮マウルブロン修道院バロック管弦楽団の1998年のライブ(K&K)が圧倒的な名演です。

特に合唱が全体の流れにメリハリを与えています。その表現からは強い主張とドラマへの深い没入感が伝わってくることでしょう……。精緻で澄んだハーモニーこそありませんが、有機的で彫りの深い表現がこの作品にはピッタリです!

ブッダイ盤の合唱を聴いて、初めて魅力を実感するナンバーも少なくありません。特に第1部の最初の合唱No more to Ammon’s god and kingは風格とゆとりすら感じます。このような剛毅な表現は他の演奏ではちょっと聴けないかもしれませんね。管弦楽も無難にまとめるのではなく、意味ある表現を導き出すために大胆不敵なくらい楽器のバランスを崩したり、心の声を重視した強奏をするなど、果敢な挑戦をしているのも好感が持てます。

ソリストではエマ・カークビーのいつもの清澄な歌声のイメージとは違う曲想を深く抉る歌唱に驚かされますが、魅力的であることに変わりはないでしょう。その他の歌手もまずまず理想的です。

ブッダイは2012年にも新盤(K&K)を収録しています。手兵のマウルブロン室内合唱団の合唱は相変わらずの素晴らしさですが、ソリストが全体的に弱いのと有機的に発展していく拡がりに乏しいため、1998年盤に比べると物足らない感じがつきまとってしまいます。しかし、旧盤と比べなければ、これはこれで充分にお薦めできる演奏でしょう。

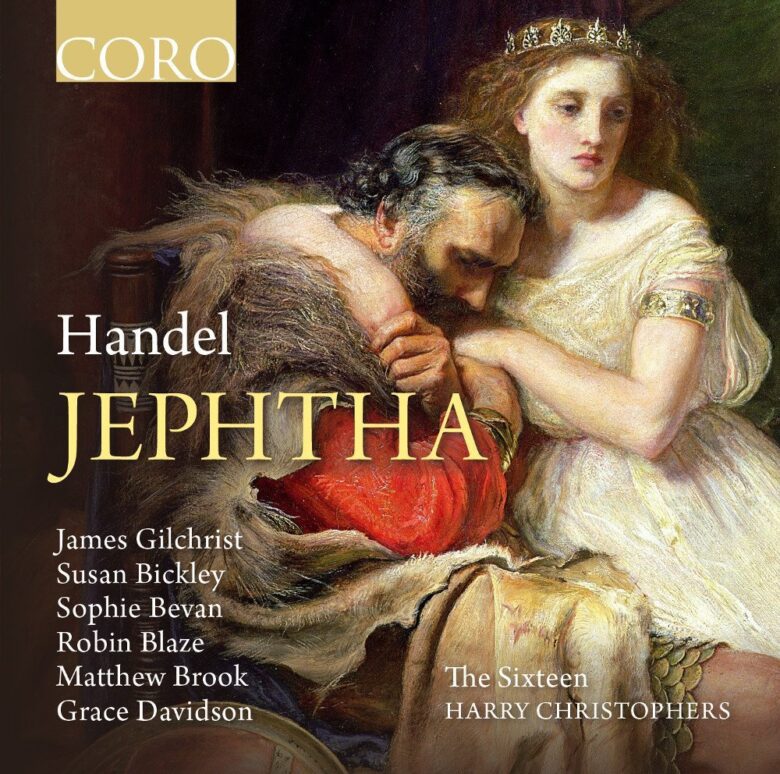

ハリー・クリストファーズ指揮シックスティーン、ジェイムス・ギルクリスト(T)スーザン・ビックリー(MS)ソフィー・ベヴァン(S)ロビン・ブレイズ(CT)

ハリー・クリストファーズ=シックスティーン(Coro)の引き締まった演奏もいいですね。ブッダイの旧盤のような剛毅さ、骨太な感じはありませんが、実によくまとまっています。特にシックスティーンの合唱は最高で、ブッダイ盤にはない精緻で澄んだハーモニーに酔わされるでしょう。しかもハーモニーが美しいだけではなく、それぞれに曲の本質をしっかりとらえたアプローチがされていることに感心させられます!

ギルクリストやビッカリー、ベヴァンを始めとするソリストたちも優秀で、それぞれが役どころにマッチした歌唱を見事に実現しています。