ベートーヴェン第九の呪縛

楽聖ベートーヴェンは交響曲を飛躍的に発展させ、深化させた音楽家としてよく知られています。

特に最後の交響曲第9番(通称第九)は古典の枠に収まりきれず、第1楽章に抽象的な主題を導入したり、最後の楽章に合唱を入れたりして、ありとあらゆる交響曲の可能性を追求したのでした。

第九の到達したレベルがあまりにも高かったため、その後の作曲家は交響曲というジャンルで挑戦するには慎重にならざるを得ないという状況を作り出してしまったのも確かなのです。

ブラームスはベートーヴェンを尊敬していましたが、彼が最初の交響曲を世に送り出すまでに何と10年の歳月を要しています!

当然ベートーヴェンの第九が眼中にあったからこそ、ブラームスほどの実力者でも慎重にならざるを得なかったのでしょう……。

しかしブラームスと同じ時代に活躍した作曲家のブルックナーは、ロマン派や古典派とはまったく異質のスタイルで自分の作風を確立したのでした。

定着したブルックナーの真価

ブルックナーの音楽は比較的最近まで、コンサートのプログラムに組まれることは稀でした。

日本国内でブルックナーの交響曲が頻繁に演奏されるようになったのは、おそらく1980年代に入ってからだったように思います。

それまでは国内で大作曲家という称号を与えられることもなく、やたらと規模が大きく不思議な作品を創る人という奇異の目で見られていたように思います。

それだけ作品そのものが馴染みにくかったという事も言えますが、本気でブルックナーに取り組もうという指揮者、オーケストラが少なかったのも事実なのでしょう……。

ブルックナーは1824年生まれですから、ブラームス(1833年生まれ)よりも9歳も年上のはずです。なのに音楽は遥か先を見据えたような抽象的な主題が印象的です。

ブルックナーの交響曲を振る指揮者が異口同音に唱えるのは、これまでの古典やロマン派の音楽とはまったく異質の音楽だということです。

ベートーヴェンやモーツァルト、ブラームスの場合は額に汗しながら指揮するのだが、ブルックナーの交響曲は音楽の流れに身を任せるのが一番だと……。

つまり、デフォルメしたり、小細工をする必要はなく、演奏する側が作品に共感していさえすれば、音楽そのものが自然に豊かに語りかけてくれるし、鳴ってくれるということなのです。

意味深い弦の刻みと金管の音色

印象的なのは全編で聴かれる弦の刻みです。

このブルックナー特有の弦の刻みは非常にデリカシーにあふれていて、崇高な感情、陰影や気分、心境の変化などの内省的な色合いを巧みに表現しています。

風や光などの自然現象を効果的に表現する場合にも用いられ、曲のイメージを拡げるのに大きく貢献しています。

「弦の刻みなんて!」と思われるかもしれませんが、情報量はとても多く、わずかな情景の変化も的確にとらえていくのです!

また金管楽器の扱いや響きも、これまでのクラシック音楽にはない独特のものです。

そしてよくオルガン的な響きと例えられる息の長い造形と響き……。

ドラマチックな音楽の展開というよりは、大自然の中に身を置くような感覚があるのは確かですね。

その悠々とした響きの中から少しずつ表情が変化し、生命の鼓動や祈りが聴こえてくるのが紛れもないブルックナーの独特の魅力なのです。

交響曲第9番の魅力と特徴

交響曲第9番は文字通りブルックナー最後の交響曲で、フィナーレの第4楽章を作曲途中で作曲家自身が亡くなったため、未完に終わった作品です。

しかし未完でありながら音楽の充実度は満点で、いっさい既成概念に流されず、妥協を許さない音楽姿勢は見事と言うしかありません。

第1楽章が始まった途端に聴く者は知らず知らずに高い境地に引き上げられていくのを感じることでしょう。

ブルックナーの最高傑作、交響曲史上指折りの傑作と評価されるのは精神性の深さ、強いメッセージ性があるからなのです。

聴きどころ

第1楽章 Feierlich, misterioso

第1楽章は冒頭のホルンの深い響きにまず魅了されます。

ここで既に非日常的なただならぬ気配があたりを支配しているのを実感します。森羅万象の深い響き…。

深い慰めと憂愁が交錯するような第2主題。自分の内面を見つめるようなひとときの安らぎが印象的です。

険しい山々、仰ぎ見るような高峰、厳しい大自然の姿と重なり合うように、心の嵐が吹き荒れているのが印象的です。

第1楽章の終結部は天地が鳴動するようなユニゾン等、聴くたびに戦慄を覚える厳しい響きが連続して現れます。

第2楽章 Scherzo. Bewegt, lebhaft – Trio. Schnell

抽象的な主題と独特のリズムが印象的なスケルツォです。

宇宙に漂うさまざまなエネルギーがどんどん集積され、桁外れのスケールを獲得し爆発するようなエネルギーが充満します。

第3楽章 Adagio. Langsam, feierlich

第3楽章は未完に終わった第九のフィナーレですが、深く心に刻まれる印象的な場面が続出します。

特に冒頭は一度聴いたら忘れられない場面ですね。

夜明けとともに、メラメラと燃え盛る太陽の光が大地を照らし始めます。しかし、まもなくそれとは対照的な虚無感や深い哀しみが一気に押し寄せてきます‼

ブルックナー自身が「生との訣別」と題した非常に印象的な部分ですが、暗く憂鬱な気分にならないのは不思議ですね……。むしろ深遠な響きに心がひきつけられてしまいます!

ブルックナーはこの曲を「愛する神に捧げる」とメッセージを寄せているように、個人の感情の哀しみを描いているのではないのですね。

したがって深刻で悲劇的なテーマを扱っているにもかかわらず、沈痛な気持ちにさせないのはそのためなのかもしれません。

オススメ演奏

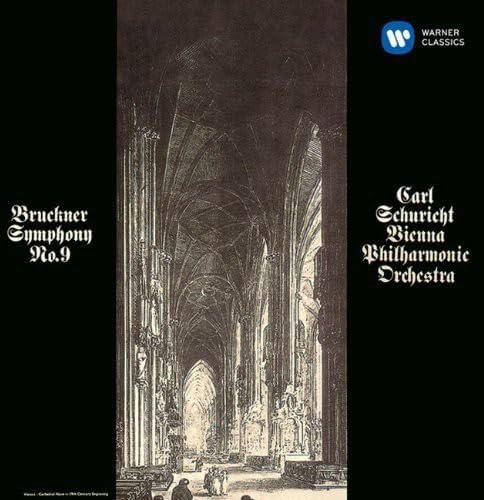

カール・シューリヒト指揮ウィーンフィル

ギュンター・ヴァント指揮ベルリンフィル