以前も何度か放送され、昨年末もNHKで放送された世界のドキュメンタリー「シリーズウォルト・ディズニー・全4回」は大変見ごたえのある番組でした。

ウォルト・ディズニーが精力的にアニメ作品の創作に取り組み始めたきっかけや創作にまつわる挑戦・苦悩が貴重な映像や証言をもとに生き生きと描かれていたのです。

これを見て今さらながら彼の偉大さを実感するとともに、クリエイティブとエンタメの原点を見る思いがしました。

今やミッキーマウスをはじめとするキャラクターなどでディズニーに触れない日はないといわれるほどに世界中の人々の心をつかんだ一大ワールド! 改めてディズニーの業績や教訓とはいったい何だったのかということを、ここに掘り下げていきたいと思います。

アニメ映画の開拓

幼年期と父親との確執

1952年頃のウォルト・ディズニー(1901-1966)

ウォルト・ディズニーはアメリカ・シカゴに5人兄弟の四男として生まれました。しかし父は事業で失敗したり、仕事が安定していなかったため、幼い頃から各地を転々とするようになります。そのせいなのか父は子供たちにはつらくあたることも少なくなかったようですね……。

父はウォルトがやろうとすることに、理解を示そうとしなかったため、彼は10代初めにして「父親とはまったく違う道に進む」と決心するようになります。

ウォルトが映画制作で大成功をおさめた後に、両親のために家をプレゼントするものの、父はそれに対してもつれない態度だったようです。

しばらくしてこの邸宅は火事に遭い、母が犠牲となり、父が助かるという災難にも直面します。

後に従業員たちへの対応をめぐってストライキやデモに発展するようになったのは、この頃の父親との確執が影を落としているのかもしれません……。

何度も挫折、何度も復活

ディズニーランドの完成イメージを

プレゼンするウォルト・ディズニー

(1955年)(写真:Hulton Archive/Getty Images)

ウォルトは父の手前、あまり家にいたくないということもあったのでしょう。自立の道を求めて、かつて住んでいたカンザスシティに一人で渡り、好きだった絵の勉強をするために夜学に通い始めます。

ウォルトは地元のアートスタジオで知り合ったアブ・アイワークス(ミッキーマウスを共につくったアニメーター)と共同で「アイワークス・ディズニー」を設立します。

しかし収入源の確保が急務だったため、ディズニーは同時にカンザスシティフィルム社でカットアニメの仕事も続けたのでした。

当然本業のほうは頭打ち状態になってしまい、会社はわずか1か月で休業に追い込まれてしまいます。

しかし短い期間ながら、カンザスフィルム社でのアニメーションの経験は、ウォルトにアニメーションの面白さや魅力に目を開かせる大きなきっかけとなったのです。

アニメ制作と最初の成功

ウォルトは1921年に独立してLaugh-O-Gram Studioを設立します。そこでは、カンサスシティの事業主から出資を受けて初のアニメ作品「ニューマン劇場のお笑い漫画」を完成させたのでした。

当時ウォルトは弱冠19歳。既にあふれるような創造のエネルギーが充満していたのですね!

「ニューマン劇場のお笑い漫画」

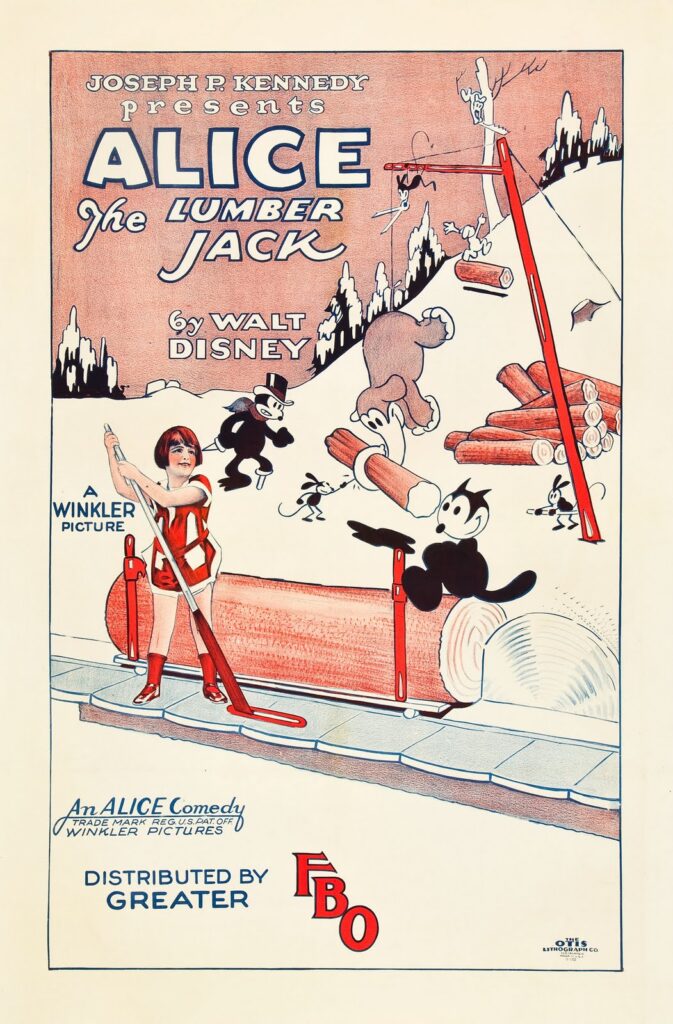

この頃からルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」をテーマにした実写とアニメを織り交ぜた作品の制作にもとりかかります。

しかし、想像以上に時間と労力がかかってしまい、資金繰りに行き詰まった挙げ句に事務所は倒産してしまいます。

ウォルトはあきらめきれず、出来あがっていた「不思議の国のアリス」の映像を、当時「フェリックス・ザ・キャット」の配給で脚光を浴びていたマーガレット・J・ウィンクラーに持ちかけるのでした。

作品を見せてもらったマーガレットはあまりの質の高さに衝撃を受けます!

すでにシリーズ物が枯渇し、新作が喉から手が出るほど欲しかった彼女は、すぐさま「アリスコメディーズ」を制作することで合意したのでした。

キャラクターを生み出す

ウォルトの数々の良質なアニメの噂を聞きつけた映画プロデューサーのチャールズ・ミンツ(マーガレットの夫)はウォルトに深い関心を寄せるようになります。

1927年にはミンツの紹介でユニバーサル・ピクチャーズとの制作協力が得られるようになったのでした。

ウォルトは、早速「オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット」のキャラクターを作り上げて、オズワルドを主人公にしたアニメをユニバーサル配給で制作することになりました。

オズワルド・ラビット紹介映像

オズワルドはたちまち子供たちの人気を集める大ヒットとなり、ディズニー社を国中に知らしめます。

オズワルドのキャラクター化成功に伴い、ウォルトはカンザスフィルム時代の旧友たちを次々と会社に呼び寄せました。

こうしてディズニー社はアメリカでも屈指のアニメ会社に成長したのです。

引き抜き事件

しかし1928年2月にミンツとの契約更新の場に臨んだウォルトはそこで信じられないような事実を突きつけられます。

ミンツはユニバーサル社に膨大な額の配給手数料を支払わなければならないと持ちかけるのでした。

当然ウォルトはこれを拒みますが、ミンツは代わりに社員の容赦ない引き抜き工作を仕掛けるようになります。

さらに追い打ちをかけたのは、引き抜き工作で、ほとんどのアニメーターたちがその条件をのんでしまったことでした。

契約を取り交わす際に、オズワルドが配給会社の下に置かれていたことも大きなダメージとなったのです。

こうしてディズニー社は配給元とキャラクター、スタッフの大半を失って倒産寸前に追い込まれたのでした。

長編映画と黄金時代

ミッキーマウスの誕生

オズワルドに代わるキャラクターの大切さを実感していたウォルトは、オズワルドやアリスコメディのライバルで登場していたねずみを主役にすることを決めます。それがミッキーマウスです!

しかしアブ・アイワークスが描いたスケッチはオズワルドそっくりのキャラクターでした。さらにスケッチを加えて愛らしい現在のキャラクターのイメージに近づいていきます。

ミッキーが初めて登場した『蒸気船ウィリー』(1928年)

ミッキー考案後、3作目にしてようやく配給会社が決定して公開されたのが『蒸気船ウィリー』です。

これはウォルトとアブ・アイワークスの共同監督作で、1928年11月18日にニューヨークで初公開されたのでした。

『蒸気船ウィリー』が公開された当時、観客は、音を使った実にテンポの良い喜劇に感動したといわれています。まだ無声映画が当たり前だった時代、ミッキーマウスの活躍が素直に目に耳に飛び込んでくる親しみやすい映像は誰もが心に深く刻んだのでしょう…。

そしてミッキーの人気がドンドン上がっていくのとは逆に、フェリックスキャットやオズワルドは次第に人々から忘れ去られていくのでした…。

アカデミー賞とさまざまな挑戦

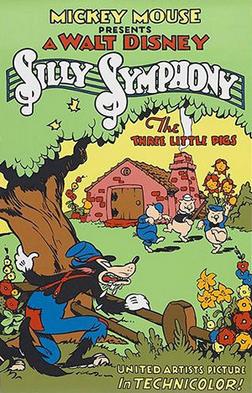

ミッキーマウスがディズニーのキャラクターとして定着後、シリー・シンフォニーと題した短編アニメーションシリーズが1929年から1939年まで続々と制作されます。

このシリーズは制作技法やストーリーの組み立て、表現方法などこれまでにない企画とチャレンジ精神に満ち満ちていたのでした。

特に1932年公開の短編アニメ映画「花と木」は世界初のカラー映画として話題を呼びました。

世界初のカラーアニメ映画「花と木」(1932年)

カラーアニメのため、当初の予算をかなりオーバーして会社は一時傾きかけますが、作品は大変な人気となって、結果的に収益が持ち直したのでした。第1回アカデミー賞の短編部門賞も受賞しています。

翌年の『三匹の子ぶた』は、ますますディズニーのこだわりが随所に生きた映画となりました。

ある評論家は「あらゆる面で完成された短編アニメ」と評価しました。

キャラクター個々に生命が吹き込まれ、性格がくっきりと表現されたために、見るものはキャラクターとともに笑い、悲しみ、さまざまな感情を共有できるようになり、スムーズに映画に入っていけるようになったのです。

この特徴は次のフルカラー長編作「白雪姫」でさらに深まった形で受け継がれることになったのでした。

世界が仰天した「白雪姫」

映画「白雪姫」のセルに取り組むディズニーのアニメーター

(1936年アメリカ・ロサンゼルス)

1937年公開の初の長編アニメ「白雪姫」の完成にこぎつけるには、1934年の制作着手から約4年もの年月を要しています。

時間だけでなく、制作費も莫大なものとなりました。会社の経営を預かっていた兄のロイが「白雪姫」の膨らみ続ける制作費に驚き、一度は計画を辞めるように促したそうですね。

また、当時の業界の常識とされていた短編物ではなく、長編のフルカラーで「白雪姫」を制作することを発表すると業界関係者から一斉に批判を受けます。

「ディズニーは道楽にお金をつぎ込んでる」とか「早かれ遅かれ倒産するに違いない」と……。

外野の不協和音は鳴り止みませんでしたが、ウォルトは制作面で一切妥協をせず、ついに完成の日を迎えます。

「白雪姫」の完成は映画やアニメの歴史において一つの奇跡だし、一大功績だったことはいうまでもありません。

ウォルトはこの作品で、アニメの概念を変えるには観客に「感動の涙」を流させなければならないと真剣に考えたのでした。

とにかくキャラクターの魅力、表情、動き、色彩、情景、音楽など細部に至るまで徹底的にこだわりぬいています。

「白雪姫」予告編の新バージョン

その結果、セル画には約25万枚が必要になり、当時としては(現在でもそうかもしれません…)想像を絶する難事業になったのでした。

しかし出来上がった作品はディズニーの理想と愛情が全編にあふれる名作となります。

キャラクターの動きや仕草の滑らかさだけでなく、細やかな表情や情感まで魅力たっぷりだったのです。

当時の観客はアニメでもここまでできるということに大いに驚いたでしょうし、その芸術性の高さにため息をついたとも言われています。

不遇の時代と脱出

キャラクター揃いの「ピノキオ」

「白雪姫」の次の柱になる映画が「ピノキオ」と「バンビ」でした。

ディズニーは「白雪姫」の大成功で、世界でただひとり本物の芸術性とエンタメ性を両立したアニメ映画を作る人という世評を獲得していました。

これ以上の映画を作らなければ世間も納得しないし、世に作品を送り込めない……、それはウォルトにとっても観客にとっても暗黙の了解だったのでしょう。

「ピノキオ」の予告編

「ピノキオ」は1939年から制作に取り組むようになります。結果的には「白雪姫」以上に膨大な制作費とスタッフの数を必要とするようになり、作業は困難を極めたのでした。

ただ作品としての魅力はディズニー作品の最高峰という評価は間違いありません。特にキャラクターの魅力は抜群です。ピノキオの指南役のコオロギのジミニー・クリケット、猫のフィガロと金魚のクレオ、そしてゼべット爺さん、どれもこれも愛すべきキャラクターだし、ストーリーの展開も抜群です!

前作「白雪姫」と比較しても甲乙つけがたい素晴らしい作品といえるでしょう。そして主題歌の「星に願いを」はアカデミー主題歌賞にも輝いたのでした。

しかし第2次世界大戦が勃発していた当時の世相もあるのでしょう。「ピノキオ」の興行収入は思ったほどではなく、ほぼ同時期に平行して制作された意欲作「ファンタジア」も伸び悩み、会社は大赤字に陥るようになったのでした。

映画「ファンタジア」のハリウッド・プレミアに出席するウォルト・ディズニー夫妻(右)とレオポルド・ストコフスキー(左)

(1941年、カーテイ・サークル・シアター)

自然界の生態がヒント「バンビ」

「バンビ」MovieNEX予告編

1942年に公開された「バンビ」はオーストリアの作家で狩猟家のフェリックス・サルテンが1923年に書いた『バンビ、森の生活』が原作でした。

この映画もピノキオと同様に災難の連続でした。

まず脚本を作る段階から制作スタッフの間では意見が折り合わず、企画がいつ暗礁に乗り上げても不思議ではない状況だったのです。

これまでのディズニー映画のようにユーモアがあってテンポがいい性格のものと違い、「深刻」「陰うつ」になりかねないという悲観的な見かたもありました。

また、アニメーターたちは鹿をリアルにキャラクター化することに難しさを募らせていたようです。

ウォルトはなんとしても『バンビ』に登場する動物たちを『白雪姫』よりリアルに、表情豊かにしたいと考えていました。

そこでスタジオに数種類の小動物や、子鹿のペアを連れてきて、アニメーターたちがこれらの動物の生態や特徴を見られるようにしたのです。

しかししばらくするうちに、ウォルトは「飼われた動物たちは決まった行動しかできない」との見方を示し、結局は「森に行って動物たちを観察することを日課にするしかない」としたのです……。

ディズニー「バンビ」名作に隠された魔法(1997年)

こういったことを通して「バンビ」の制作はアニメーターたちにとって動物の行動だけでなく、動物の生態からどのように描きだすかという貴重な体験となるのでした。

当時の多くのメディアはあらゆる批判をしました。たとえばニューヨークタイムズは、「ディズニー氏は完璧さを求めるあまり、ファンタジーという彼の世界観まで置き去りにしようとしている」と書いています。

「バンビ」ディズニーのこだわり

しかし現在では、『バンビ』は史上最高のアニメーション映画のひとつとみなされています。

動物を主人公にして、これほど愛と生命の大切さを謳った感動的なドラマになるだろうとは誰も思わなかったのでしょう…。

2011年『バンビ』はアメリカ議会図書館の国立フィルム登録簿に保存される作品にも選ばれました。

制作スタッフとの摩擦

アニメーターと作品について検討するディズニー

(1950年代、カリフォルニア州)

(写真:Gene Lester/Getty Images)

1940年代、ディズニー・カンパニーは2000人以上の従業員を抱え、主にアニメーターとアシスタントの分業制で作業が進められました。

しかしトップアニメーターたちとアシスタントでは給与や待遇面で大きな格差があり、アシスタントからは「これでは生活を回していけない」とのクレームを受けるようになってきていたのです。

ウォルトは優秀なアニメーターを手厚く優遇したものの、アシスタントに対してはぞんざいに扱うことも珍しくなかったようです。

「誰にでもできる仕事をしている人間になぜ高い報酬を支払わないといけないのか」と断言してはばかりませんでした。

労働条件が少しも改善されないことに苛立ちを覚えたアシスタントたちは、1941年にストライキやデモ行動に出るようになったのでした。

ストライキは1か月半にも及びましたが、ウォルトが親善大使として南米訪問するようになると終息の兆しが見え始めます。

兄のロイが労働組合と和解するために、連邦調停官を仲介として正式にストライキを終息させたのでした。

しかし一度崩壊した制作スタッフとの信頼の絆は回復不能な状況に陥り、制作現場に漂う不穏な空気はしばらくは消えることがなかったのでした。

シンデレラの大ヒット

約10年もの歳月を経て、ようやくディズニースタジオにも春がやってきました。

「シンデレラ」の成功で会社を再び軌道に乗せることができたのです。200万ドルの制作費に対して、初年度の興行収入だけで800万ドルを超える大ヒットとなったのでした。

ウォルトにスタジオのアニメで最も気に入っている作品は何かと尋ねたら、即座に「シンデレラが社交界のガウンを着るところだ」と答えたといいます。

これは偽らざる心境でしょう。負債額が膨大に膨れあがっていたスタジオにとって、この作品は救世主のような存在に思えたのも無理はありません…。

「シンデレラ」の予告編

「シンデレラ」の大ヒットの背景には優れたアニメーターの存在もありました。シンデレラをはじめとしてプリンス・チャーミング、義姉妹などをデザインしたマーク・ディヴィスです。彼は「レディースマン」とも呼ばれ、プリンセスや愛らしい女性キャラクターをデザインしたらピカイチだったのでした。

第二次世界大戦が終結して、ようやく世界が落ち着きを取り戻し、国際的な取引が戻ってきたことも大きかったでしょう。

この頃、世界中で放映権の貸出や音楽、出版などで継続的な収益が可能になったのもスタジオにとっては好都合でした。

壮大な夢の実現!

尽きない好奇心

1950年代に自宅で乗客の列を背にミニチュア鉄道を運転するウォルト・ディズニー(写真:Gene Lester/Archive Photos/Getty Images)

この番組でとても印象的な場面がありました。本物と見間違うほどのSLのミニチュア版を作り上げて、嬉しそうに乗っている様子が映し出されたのです。

自宅の庭にレールを引いて、本物の8分の1といわれるSLをあらゆる人たちを招いて乗せながら笑顔を振りまいているのです。

幼年期の頃から彼が鉄道の魅力に取り憑かれていたというエピソードはありました。

気晴らしのつもりが、幼年期の趣味が再燃してヒートアップしたのかも知れませんね……。

鉄道関係者に構造やパーツについて詳しく尋ねたり、その真剣さと無邪気な遊び心に周囲も啞然としたといいます。

20世紀のシュールレアリスムの巨匠、サルバドール・ダリもこれに乗って、驚きの声をあげています。「もはやこれは趣味や遊びの領域を遥かに超えていると……」

その飽くなき遊び心が後に壮大なディズニーランドとして結実するようになるとは当時は誰も想っていなかったことでしょう。

夢を実現したディズニーランド

ウォルトが夢を実現するためにはあらゆる人材、巨額の制作費を投入することもまったくためらいませんでした。

それはちょっとやそっとでは崩れない明確な理念や青写真が彼自身の中で出来上がっていたからなのでしょう……。

その徹底的なこだわりと壮大な夢が現実となったのがいうまでもなくディズニーランドですね。どこまでも自分が思い描いた夢に向かってテーマパーク計画を進める、ディズニーの創造性と行動力には唖然としてしまいます。

あるときはテーマパーク計画を企業や市民に売り込むために、メディアを巻き込んで夢の実現に向かう徹底ぶり……。自らが出演し、アトラクションや作品を紹介するABCのTV番組はその一例でした。

ウォルト・ディズニー・スタジオは年間26時間のテレビ番組を制作する独占長期契約をABCと締結した(1954年)

ウォルトは「テレビは収益源であるだけでなく、我々にとって最も強力な宣伝媒体、計画支援の媒体となりうる」と話しています。

事実、ディズニーランドへの資金提供が合意された1954年に、ABCは「Walt Disney’s Disneyland」と銘打ってディズニースタジオの作品やアニメ、実写などから成る番組を定期的に放送したのでした。

この番組は50%を超える最高視聴率を獲得するなど大成功し、企業からの出資も相次ぐなど、ディズニーランド建設計画の強力な後押しとなったのです!

ディズニーランドが完成する前のアメリカは遊園地があるにはあったものの、決して綺麗でなかったし、子供さえ心置きなく遊べる雰囲気はなかったようですね。

しかも見世物小屋のようなものがあったり、奇妙で危ない雰囲気が漂っていたといいます。

ウォルトはこの遊園地を既存のものとはまったく違う「夢が詰まった世界」に変えてしまいました。それは誰もが幼い頃に「こんな世界があったらいいな…」とかすかに思い描く夢を本当に実現してしまったといってもいいでしょう。

唯一無二の楽園の完成

1955年の開園当初、カリフォルニア州アナハイムにあるディズニーランドでブラスバンドや参加者とともに立つウォルト・ディズニー

(写真:Gene Lester/Getty Images)

計画を進める上で、1843年から開園して人気のデンマークの遊園地チボリ公園を何度も視察したり、世界中のさまざまな遊園地をモデルにしたり、アメリカ中のテーマパークに従業員を派遣しながら成功や失敗の原因を徹底的にリサーチし、その結果を設計に反映させたのです。

「行くたびに新鮮で胸がワクワクする」

これはディズニーランドを訪れる人の共通の感想でしょう。それまでの遊園地との決定的な違いはリピート率の決定的な違いにも表れています。

ウォルトはこう語っています。「子供が遊んでいる間、大人が指をくわえて見ているだけというのはつまらない」と。

ディズニーランドの魅力は子供だけでなく、大人も無条件でアトラクションや食事、パレードなどを満喫し、夢中になれることなのです。

1955年にアナハイムに開園したディズニーランドの来園者数は、何と360万人にも達しました。

15年にも及ぶディズニーランドの構想は、あらゆる要素を結集し、世代間の格差や性別を越えた本格的なエンターテイメントパークとして大成功を収めたのでした。

映画での完全勝利

1963年に封切りされた「メリー・ポピンズ」は、ウォルト・ディズニーが作った最初で最後のミュージカル映画でした。

この映画も普通のミュージカルではありません。実写とアニメを共存させてストーリー展開するもので、そこにはディズニーならではの秘策があったのでした。

当然リアルな俳優とアニメのキャラクターを共演させるなんてナンセンスという意見は少なからずあったのでしょう。しかしディズニーの抜群の創造性と演出はあり得ない共演の弱みを強みに変えてしまったのです。

ディズニーの名言と教訓

ウォルト・ディズニーの65年の生涯は非常に密度の濃い人生だったといえるでしょう。彼は公の場で、たびたび貴重なメッセージを残しています。

彼が残したメッセージには、人生の本質や妙味がさり気なく表されていますね……。

彼の生き方の原点は何だったのか、簡単にまとめてみました。

発想の転換の天才

ウォルト・ディズニー(左から2人目)と妻のリリアン、娘のシャロンとダイアン、カリン・べリーストロムの2人の娘と船上で

(写真1952年:Evening Standard/Getty Images)

Happiness is a state of mind. It’s just according to the way you look at things.

幸せとは、心の状態です。ものの見方によるのです。

巨額の制作費を投入しながら続々作品を発表するディズニーはやはり美のカリスマだったといえるでしょう。

そして何より驚くのが窮地に立ってもそれをことごとくチャンスに変えていくディズニーの発想の転換の見事さです!

たとえばオズワルドに代わるキャラクターとして考案されたミッキーマウスです。

ミッキーはウォルト・ディズニーの原点であり、その後の創作や計画、夢の実現に向けての大きな転換点になったのがミッキーだったのでした。

この頃、配給元を失うだけでなく、オズワルドというキャラクターを失い、共に汗して創作に勤しんできたスタッフたちを失い、倒産も時間の問題という最悪の状態でした。

しかし腐らず、前向きに夢に向かっていけば、この最悪の出来事も思わぬ収穫としてとして生きてくるということを身をもって教えてくれているのです。

この最悪の状態から立ち直った復活と希望の星が言うまでもなくミッキーマウスで、それだけにウォルトの思い入れも深いのでしょう!

希望を持ち続ける

All the adversity I’ve had in my life, all my troubles and obstacles, have strengthened me.

これまでの人生で経験したすべての逆境、トラブルや障害が、私を強くしてくれた。

ウォルトの不遇の時代は決して短くありませんでした。

特に1940年代の『ピノキオ』『ファンタジア』、『バンビ』などの長編大作から、『シンデレラ』に至るまでのおよそ10年間は大変な赤字を抱え、どのように経営を建て直すかという問題に直面した時代でもありました。

また『白雪姫』制作時は、成功を約束された訳でもない作品に膨大な制作費と制作日数をかけて、「はたしてこのまま制作を続けていいものだろうか…」という不安やプレッシャーが幾度も訪れたはずです。

しかし小手先の妥協策には流れず、夢を実現するために最後まで諦めずやり通した、実行し続けたということは実に貴いことです。

たとえ地味な道のりでも、そのような達成感、成功体験の積み重ねが次の段階へとステップアップさせてくれるでしょう。

妥協のないところに夢が実現する

All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.

すべての夢は実現できる、それを追い求める勇気があれば。

初の長編アニメーション、「白雪姫」の制作時、ふんだんに制作費と人材を注ぎ込むウォルトに対して周囲の人々は、「お金をかけすぎ!道楽もいいところだ」とか「長編アニメは難しい」などと否定的な意見がほとんどでした。

しかしウォルトは「焦る必要はない。多少時間がかかろうとも良い物を作らなければない!」とはね除けたといいます。逆に「中途半端なものを作って後悔してはならない」とも語っています。

ウォルトが制作にかかわるとき、どんな些細なことも絶対におろそかにしなかったといいますし、とにかく良い物を作るため、夢を実現するために妥協しなかったといいます!

たとえばディズニーランドを1956年に開演するとき、自分の目で直接確認するため、毎日のように現場を視察しさまざまな指示を送ったといいます。

それは普通の人が見逃しそうな細部に至るまで徹底していたようで、初公開の数時間前に壁が殺風景だったことに気がつき、慌てて画家を呼び寄せたというエピソードもあります。

未開拓の領域に挑戦・実行

Disneyland will never be completed. It will continue to grow as long as there is imagination left in the world.

ディズニーランドは決して完成しない。世界に想像力が残る限り成長し続けるだろう。

ディズニーの偉大さは未開拓の領域に挑戦し続けたことも挙げなければならないでしょう。

遊園地の次元を遥かに超え、今なお発展し成長し続ける「ディズニーランド」はもちろんのこと、最初の長編アニメ映画「白雪姫」も当時は誰も考えられないレベルに達していた作品でした。

原作ではちょっと曲者だった主人公を純粋無垢で愛すべき主人公に作り変えた「ピノキオ」も前例のないものでした。

また動物のキャラクターで人間ドラマのような世界を展開させた「バンビ」。ミュージカル映画仕立てにしたアニメと実写の映画「メリー・ポピンズ」と……。

挙げればどれもこれも新しい試みを果敢に実行して成功させているのです。ウォルトにとってマンネリはありえないことで、同じところにとどまるという発想はまったくなかったのでしょう!

それがことごとく成功に導き、人の心をつかむ道なのだと教えてくれているかのようですね。