なぜ『ウエスト・サイド物語』は、半世紀以上経った今も語り継がれるのでしょうか。

美しいラブストーリーだから?名曲ぞろいのミュージカルだから?

——それだけではありません。

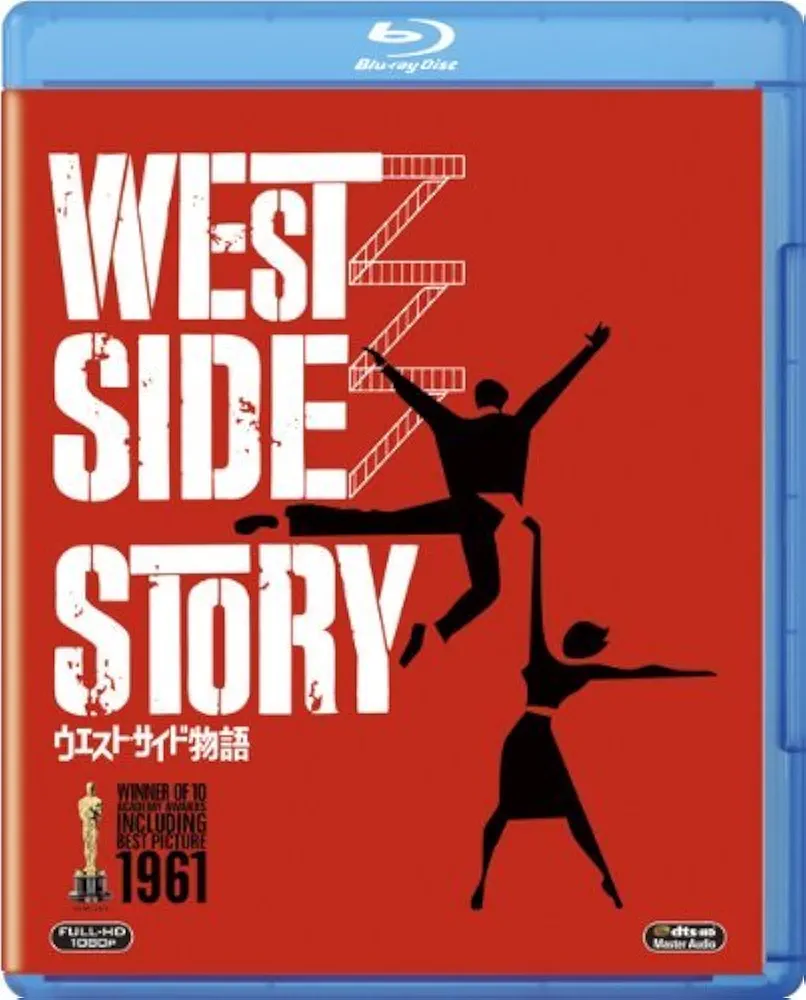

この作品は、人種差別、移民問題、若者の孤独という“重すぎるテーマ”を真正面から描きながら、1961年アカデミー賞11部門を受賞した奇跡の映画です。

冒頭、セリフも歌もないまま展開される緊迫のダンス。

ニューヨークの空を俯瞰するカメラ。そして鳴り響く不穏な音楽。

その瞬間、観客は気づきます。これはただのミュージカルではない、と。

愛と憎しみはなぜ止められないのか。「アメリカ」という国は誰のものなのか。

そして、わたしたちに“居場所”はあるのか。

本記事では、あらすじ・名曲・時代背景を丁寧に解説しながら、この映画がなぜ今なお色褪せないのかを紐解いていきます。

『ウエスト・サイド物語』が描く人種差別と移民問題

ウェストサイド物語はもう半世紀以上前の作品ですが、この映画を初めて見たときの衝撃はいまだに忘れられません。

タイトルバックに続いて映し出されるニューヨーク・マンハッタン。鳥瞰で街並みを追うカメラアングルはやがて街のテニスコートへと切り替わります。

冒頭はセリフも歌もありません。その代わりに前衛的な音楽、シャープで躍動的なダンス、スピード感あふれる映像が、この映画が何を伝えようとしているのかをセリフ以上に強いメッセージとして届けてくれるのです……。

特に、物語の舞台ニューヨークでロケをしたこのオープニングの斬新な試みは注目に値します。ダンスを絡めた動きの緊迫感やスピーディーな展開、迫力は圧倒的ですし、多くの人の度肝を抜いたと言っていいでしょう。

ミュージカル映画といえば、無条件で魅惑のダンスや歌で観客を楽しませ、嫌なことを忘れさせ、ハッピーエンドで終結する極上のエンターテイメントという認識があるのではないでしょうか……。

しかしウエストサイド物語は真正面から社会の根底に渦巻く問題に目を向け、それを高い次元でミュージカルとして完成させたのです。

1961年のアカデミー作品賞をはじめ、11部門を独占した音楽、振付、ダンスの素晴らしさはもちろん、ミュージカルの新しい可能性を切り拓いたパイオニア的な作品だったのです。

1961年版映画の概要(作品データ)とあらすじ

- 公開年:1961年

- 制作:ユナイテッド・アーティスツ

- 監督:ロバート・ワイズ、ジェローム・ロビンス

- 振付:ジェローム・ロビンス

- 音楽:レナード・バーンスタイン

- 原作:ブロードウェイ初演

- アカデミー賞11部門受賞

- 出演:ナタリー・ウッド、リチャード・ベイマー、リタ・モレノ、ジョージ・チャキリス

- 2021年版との違い

舞台はニューヨークの下町、ウエスト・サイド。

この街では、いつも対立する二つのグループが縄張り争いをしていた。リフ(ラス・タンブリン)がリーダーのポーランド系のジェット団と、ベルナルド(ジョージ・チャキリス)が率いるプエルトリコ移民のシャーク団である。

ある日、ベルナルドの妹・マリア(ナタリー・ウッド)はシャーク団のメンバーからダンスパーティに誘われる。マリアはそこで出会った一人の青年と恋におちる。青年は対立するジェット団の元リーダー、トニー(リチャード・ベイマー)だった……。

1950年代ニューヨークと移民問題という時代背景

『ウエスト・サイド物語』が制作された1950年代後半のニューヨークは、急速な都市再開発と移民の増加という大きな社会変動のただ中にありました。

第二次世界大戦後、アメリカ本土へ多くのプエルトリコ移民が流入します。特にニューヨークのウエストサイド地区には多くの移民が定住し、言語や文化、生活習慣の違いが地域社会に緊張を生み出していました。

仕事をめぐる競争、住宅問題、若者の失業、そしてアイデンティティの葛藤——。

その歪みはストリートギャングという形で噴出します。

劇中で勃発するジェット団とシャーク団の対立は、単なる若者の縄張り争いではありません。

それは「アメリカとは誰のものなのか」という問いそのものだったのです。

また当時のニューヨークでは、都市再開発の名のもとに貧困地区が取り壊され、多くの住民が追いやられていました。映画冒頭の広い空撮と、やがて狭いテニスコートへとフォーカスされるカメラワークは、閉塞感を象徴しているとも読めます。

ミュージカルという華やかな形式を借りながら、この作品は社会の底流に流れる不安と分断を真正面から描きました。それこそが、この映画を単なるエンターテインメントで終わらせなかった理由なのです。

なぜ悲劇にしたのか—『ロミオとジュリエット』との関係

物語の構造は、明らかにウィリアム・シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』を下敷きにしています。

敵対する家同士の若者の恋。止められない憎しみの連鎖。

そして取り返しのつかない悲劇。

しかし『ウエスト・サイド物語』が革新的だったのは、舞台を16世紀イタリアから20世紀ニューヨークへと移し、「現代社会の悲劇」として再構築した点にあります。

トニーとマリアの死は、運命のいたずらではありません。

それは偏見と差別が生んだ社会的悲劇です。

観客はラストで問いを突きつけられます。

「憎しみは本当に終わったのか?」「わたしたちは何を学んだのか?」

ハッピーエンドを選ばなかったことこそが、この作品を永遠の名作に押し上げたのです。

バーンスタインの音楽が革新的だった理由

作曲を担当したレナード・バーンスタインは、クラシック、ジャズ、ラテン音楽を大胆に融合させました。

特筆すべきは「トライトーン(増4度)」という不安定な音程の多用です。

これは作品全体を貫く“緊張”の象徴とも言われています。

たとえば「Maria」の旋律にも、この不安定な音程が含まれています。

美しい旋律でありながら、どこか落ち着かない。

それは二人の恋が決して安泰ではないことを、音楽がすでに予言しているかのようです。

一方「America」ではラテンのリズムが炸裂し、希望と現実の対立が音楽そのもので描かれます。

バーンスタインは単にメロディーを書いたのではありません。音楽そのもので“物語を語った”のです。

だからこそ、この作品はブロードウェイのヒット作にとどまらず、映画史に残る金字塔となりました。

なぜ今も色褪せないのか

『ウエスト・サイド物語』が公開されたのは1961年。

しかし描かれているテーマ——移民問題、分断、若者の孤独、アイデンティティの葛藤——は、現代社会にもそのまま通じています。

だからこそ2021年にスティーヴン・スピルバーグによって再映画化されるほどの生命力を持っているのです。

この作品は過去の名作ではありません。いまを生きる私たちへの問いかけなのです。

振付家 ジェローム・ロビンスとは?革新的ダンスの秘密

まず最初に触れておきたいのは、ロバート・ワイズと共同監督になり、振付を担当したジェローム・ロビンスの存在です。

ミュージカルが初仕事になるワイズは、ダンスをメインにした振付のシーンに関して、ほぼロビンスに任せっきりだったようです。この映画でのそれぞれの場面に適した、呼吸をするように自然でエネルギッシュなダンスを実現できたのは、ロビンスの入念な振付があったからこそでしょう。

彼はフレッド・アステアに憧れてダンサーを志し、自身もダンサーとして一世を風靡した人でした。

Jerome Robbins: In His Own Words

『ウエスト・サイド物語』のリハーサルでは、憎しみ合うジェット団とシャーク団の対抗心を煽り、よりリアルな感覚を引き出すために、あえて別々のスタジオで振付を行うほどでした。ダンサーたちを役柄に没入させる一つの手段だったのでしょう。

現場でのロビンスは、演技に対して一切の妥協を許さないことでも有名でした。

完璧を求めるあまり、あらゆるシーンの細部に至るまで徹底的にこだわり抜き、リハーサルは納得がいくまで延々と何度もやり直しを命じたといいます。

そのこだわりが災いしたのか、結果的には大幅な予算のオーバーやスケジュールの遅延を生み出してしまい、映画の後半部分では制作現場を去ることを余儀なくされてしまいます。

「人種間の憎しみや闘争」という重いテーマをミュージカルとして仕上げるのは容易なことではありません。まして、それに振り付けるには、テクニックの伝授や意思伝達だけでは及ばない、研ぎ澄まされた感性やセンスが必要になってきます。

一歩間違えれば、安っぽく陳腐な映画になりかねないだけに、新しいミュージカルの制作にロビンスの想いも相当強いものがあったのでしょう。

アカデミックな要素を取り入れながら、必要に応じてどこまでも先鋭的で刺激的な表現も取り入れる……。このように完璧主義でありながら、柔軟な発想で臨機応変にシーンを創りあげられたのは彼の偉大さゆえだったのかもしれません。

作曲 レナード・バーンスタインの音楽的魅力

音楽担当のレナード・バーンスタインの存在も忘れられないですね。

バーンスタインといえば、同じユダヤ人としての共感がそうさせるのか、グスタフ・マーラーの交響曲を振ったら本質を突いた解釈や演奏で世界一と言われた人です。

ニューヨークフィルやウイーンフィルと共にベートーヴェン、モーツァルト、ショスタコーヴィチなどの作品でも数多くの名演奏を残した世界的な指揮者でした。

またピアニストとしても一流、学生のための音楽教育や啓蒙にも力を注ぐなど、精力的な音楽活動は一般の評価もすこぶる高かったのです。

作曲家としての側面も忘れるわけにはいきません。オペラ「キャンディード」や「エレミア交響曲」などのオリジナル作品を残し、20世紀の音楽シーンに少なからず影響を与えたのでした。

ウエストサイド物語の作曲に着手したのは1946年で、ブロードウェイミュージカルの公演に向けて作曲を開始したのが最初でした。

「トゥナイト」、「マリア」、「somewhere」など、オペラのアリアを想わせるしっとりとした名曲もあるかと思えば、「アメリカ」、「I Feel Pretty」のようにエスニックでリズミカルなものや、「プロローグ」、「ジェットソング」のような先鋭的なものもあり、実に多種多様なのです。

こうしてみると、シーンごとに性質の違う音楽を創りあげたバーンスタインの、ストーリー展開を深く読む才能や懐の深さに感心してしまいます。

名場面、音楽ナンバー

The Jets Own the Streets

この映画のオープニングは今でも語りぐさになるほど有名ですね。

セリフも歌もほどほどに、延々とリアルで緊迫感みなぎるダンスシーンやスピード感あふれるカメラワークが展開し、見る者を釘付けにします。

Maria

トニーがマリアの名前を何度も連呼しながら、募る想いを歌う愛のナンバー。

America

マリアを束縛するベルナルドを見て、

バイタリティあふれるラテンリズムのダンスが見事です!

Tonight

ダンスパーティーの出会いが忘れられないトニーが、マリアのアパートを訪ねるシーン。

トニーとマリアが愛を確かめるように歌い交わす「トゥナイト」は映画史に残る名曲中の名曲。オペラの愛のデュエットのような至福の時が流れていきます……。

I Feel Pretty

マリアが仲間たちに「決闘は中止よ。今夜は私たちの結婚式」と告げ、デートの準備をするシーン。

マリアが陽気に歌い踊る姿が印象的です。しかしこの時すでに起こっていた現実を知らない事が、逆に悲しみを誘います。

Somewhere

ジェット団とシャーク団の争いの仲裁に入ったはずのトニーでしたが、思わぬなりゆきでマリアの兄ベルナルドを殺害してしまいます……。

マリアのもとに現れたトニーはすべてを話し、自首しようとするのですが、マリアは「お願い、私から離れないで。ずっと一緒にいて」と言うのが精一杯……。

「わたしたちのための場所が、きっとどこかにある」と歌う、二人の想いを代弁する切なく美しい音楽が胸に響きます。

CD・DVDetc

ウエスト・サイド物語 [AmazonDVDコレクション] [Blu-ray]

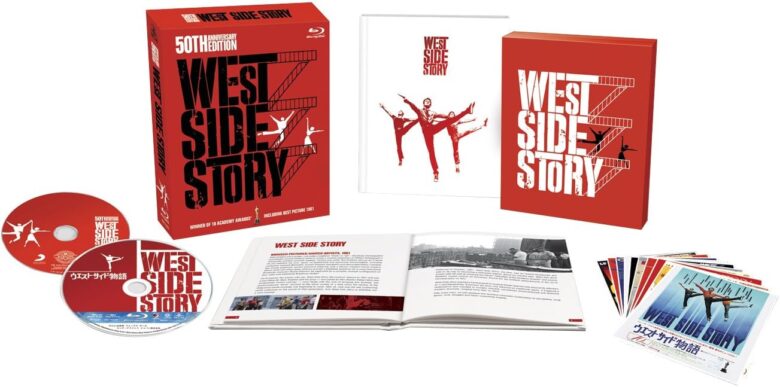

ウエスト・サイド物語 製作50周年記念版 コレクターズBOX [Blu-ray]

よくある質問(FAQ)

Q1. ウエスト・サイド物語は実話ですか?

実話ではありません。物語はウィリアム・シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』を下敷きにした創作です。ただし、1950年代ニューヨークで実際に起きていた移民問題やギャング抗争を背景にしており、社会的リアリティは非常に高い作品です。

Q2. 1961年版と2021年版の違いは何ですか?

1961年版はロバート・ワイズ監督によるクラシックな名作で、アカデミー賞11部門を受賞しました。

2021年版はスティーヴン・スピルバーグ監督によるリメイクで、より史実に即した移民描写やスペイン語表現の強化など、社会的リアリズムが増しています。

Q3. なぜアカデミー賞を11部門も受賞したのですか?

音楽(作曲:レナード・バーンスタイン)、振付(ジェローム・ロビンス)、演技、編集、美術など、すべての要素が高い完成度で融合していたためです。ミュージカル映画の可能性を一段引き上げた革新的作品として評価されました。

Q4. ウエスト・サイド物語で一番有名な曲は何ですか?

代表曲は「Tonight」「Maria」「America」「Somewhere」などです。特に「Tonight」は映画史に残るラブデュエットとして知られています。

Q5. トニーはなぜベルナルドを殺してしまったのですか?

親友リフが決闘で殺されたことによる衝動的な怒りが原因です。しかしそれは単なる個人的復讐ではなく、憎しみの連鎖が生んだ悲劇でもあります。作品はこの「止められない感情の爆発」を社会問題と結びつけて描いています。

Q6. ウエスト・サイド物語のテーマは何ですか?

主なテーマは、人種差別、移民問題、若者の孤独、そして愛と憎しみの対立です。ミュージカルでありながら、社会の分断という重い問題を真正面から描いた点が最大の特徴です。

Q7. バーンスタインの音楽は何が革新的だったのですか?

クラシック、ジャズ、ラテン音楽を融合し、不協和音(トライトーン)を効果的に使用した点です。物語の緊張や不安を音楽そのもので表現したことが、当時としては画期的でした。

Q8. 子どもと一緒に観ても大丈夫な作品ですか?

暴力的なシーンや悲劇的な結末があるため、小さなお子さま向きとは言えません。ただし高校生以上であれば、人種問題や社会背景を学ぶ教材としても非常に価値のある作品です。