強い意志と希望のエネルギー

ベートーヴェンのピアノソナタ第21番 ハ長調 作品53「ワルトシュタイン」は私にとって思い出深い曲です。この曲の圧倒的なエネルギーや懐の深い曲調は、何度もくじけそうになった私へ限りない勇気を与えてくれたのでした……。

彼の音楽は強く揺るぎない意志を感じさせる作品が多いのですが、「ワルトシュタイン・ソナタ」もそのような性格が色濃く反映された作品ですよね!

例えて言うなら、暗闇から抜け出した先に見える、新たな希望と生命の歓びを謳う音楽といってもいいかもしれません。第3楽章を聴くと、その苦悩の深さや乗り越えた領域が大きい分だけ、見える景色はより美しく、強い実感を伴うものになったといえるでしょう……。

これはベートーヴェンが致命的な耳の病気で、一度は絶望の淵に陥って遺書をしたためたものの、「音楽こそが自分に課せられた唯一の使命だ」と悟った時期とちょうど重なります。絶望や苦悩に翻弄されながらも、自分のスタイルを確実に確立していった時期の作品なのです。

特に第1楽章はみるみるうちにエネルギーが集積され放出されるような激しい情熱が渦巻きます。音楽は淀むことなく、めまぐるしい転調やシンコペーション1リズムの挿入があるなど、大胆な和音が続出するにもかかわらず、曲が一切破綻していません。

それはベートーヴェン自身に明確な音楽コンセプトがあるからなのでしょう……。

すべてに意味がある楽章構成

第2楽章は約3分少々の短い楽章ですが、決して第1楽章と第3楽章の場つなぎ的な楽章ではありません。

第1楽章と第3楽章の場面転換を強く印象づけ、心の内面を深く見つめる重要な楽章なのです。沈思と回想、ここから聞こえてくるのはベートーヴェンの内省の想いなのです……。

第2楽章は分散和音が回帰し、思い出を閉じるように第3楽章に移行していきます。すると無限の優しさと愛おしさにあふれた第3楽章のロンド主題が現れます!

忘れかけていた大切なものに巡り会えた喜びと深い安らぎがあたりを支配します。曲中に何度も形を変えて展開されるロンド主題は平和を謳歌する象徴のように次第に深化されていくのです。

ベートーヴェン・ピアノソナタの独自性

ベートーヴェンのピアノソナタは他の作曲家のピアノソナタとは明らかな違いがありますよね。

たとえばショパンのソナタは、孤独や哀しみを繊細に描くことが多く、より内面の感情を陰影豊かに描いていることに気がつきます。モーツァルトのソナタは目まぐるしく移り変わる無限の表情や、充満する「愛」の豊かさに驚きと発見を覚えることも決して珍しくありません……。どちらも感性の鋭さ、豊かさ、天性の閃きにハッとさせられます!

しかしベートーヴェンはちょっと違います。ワルトシュタインソナタもそうですが、自分の感情はことごとく封印しているのですよね。

なぜなのかというと、音楽に自分の感情を表現する意味を見出さなかったためなのでしょう。そのため彼の音楽はときに無愛想に聴こえたりします。でも何度も聴いていくうちに、彼が本当に表現したかった核心の部分がズーンと胸に染み込むようになるのも間違いありません。

内面の苦しみを越えた先にある“生きる強さ”や“喜び”を前面に出すベートーヴェンの音楽。地に足がしっかりついていると言うべきなのか、人生の流転を普遍的な感情まで昇華しているかのようにも思えるのです。きっとそれが世代を超えて多くの人に絶大な共感を呼ぶのでしょうね……。

聴きどころ

第1楽章 Allegro con brio

曲の冒頭から前奏なしで扉を開き、光の中へ向かって走り出すような音楽が駆け巡る。

音の展開が速く、うねるように上昇したり下降したりするリズムや音型は、風を切り、山を登り、波を乗りこなすように過酷な運命を自ら切り開いてきたベートーヴェンの姿そのものなのかもしれない……。

中間部で立ち止まって何かを見つめる静かで深い眼差しも実に印象的。

第2楽章 Introduzione. Adagiomolto

わずか3分ほどの短い楽章だが、決して前後の楽章のつなぎではない!

この楽章は短く、まるで一瞬の夢のよう。不思議な静けさが漂っていて、

「次に、何が待っているのか?」と聴いている私たちの心をそっと揺らしてくれる。

それは、ちょうど夜明け前の静けさのようにも感じられるかもしれない……。

第3楽章 Rondo. Allegretto moderato – Prestissimo

この楽章は、まさに“解放”。

ひとつの物語が、明るい希望に向かって羽ばたいていく感覚を味わえる!

曲の進行とともに、徐々にエネルギーを増し加えつつ、幾多の悲しみと嘆きの想いを踏み越えて最高の歓喜を迎える。その音楽は決して力づくではなく、絶えず無限の優しさと愛おしさにあふれているのだ。

オススメ演奏

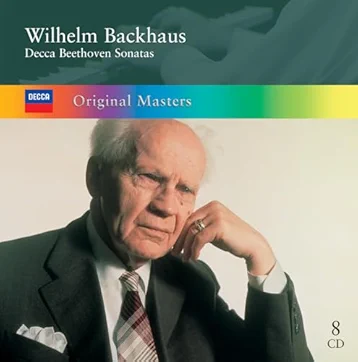

ヴィルヘルム・バックハウス(P)

バックハウスの録音(DECCA)は、他のピアニストとは別次元の演奏と言えるでしょう。ベートーヴェン演奏に対する揺るぎない自信と確信が成せる技なのでしょうが、それにしても聴けば聴くほど凄いです!

第1楽章の豪快でスケールの大きい表現、第2楽章の心の機微や内省的な表情を息づかせる瞬間、第3楽章の懐の深い表現と息づかい……。ともすればバックハウスのイメージから豪快一辺倒な演奏を想像しがちですが、決してそうではありません。随所に聴かれる多彩な表情や深い感情の余韻は圧巻です。

「ワルトシュタイン」においてバックハウスは心技体すべてでベートーヴェンの精神性を具現化している(熱情ソナタにも言えることですが)と言っても過言ではないでしょう!息もつかせぬパッセージの有機的な流れやフレージングの見事さ!バックハウスが表す音楽の”間”はただの余白ではなく、曲の全体像を彫琢する重要な音なのです。ステレオ初期の録音ではありますが、今もその存在感は絶大です。

- 音楽で、通常のリズムパターンとは異なる場所にアクセントを置くことで、リズムに変化や緊張感を与える技法 ↩︎