なぜか人気の薄い交響曲

シューマンは生涯に4つの交響曲を作曲しました。

第1番《春》は春の訪れの喜びを明快に描いた親しみやすい作品、第3番《ライン》は雄大で壮麗なライン川の情景を描いた傑作として広く知られています。第4番もまた、情熱とドラマに満ちた作品として高く評価されているといえるでしょう。

しかし第2番だけは、演奏機会が少なく、愛好家の間でも評価の分かれることが多い曲です。しかも「精神を病んだシューマンの痛々しい記録」とまで言う人もいるほどですよね。

ですが、本当にそうなのでしょうか?

この交響曲第2番には、苦悩の中でも創作を諦めなかったシューマンの強い意志と、再生への祈りが、音楽として豊かに、鮮烈に刻み込まれているのです。

病からの復活を印象づけた作品

シューマンが交響曲第2番を作曲した当時は、鬱症状から復活する途上の作品でした。彼もこの交響曲を作る過程では相当な苦しさを抱えていたようです。

作曲されたのは1845年から46年にかけて。この時期、シューマンは重度のうつ病に苦しんでおり、特に耳鳴りや幻聴などの神経的な症状が悪化していました。それでも、妻クララの支えや自身の意志の力で作曲を再開し、この交響曲第2番を完成させたのです。

彼自身も「病と闘いながら書いた」と語っており、この作品はまさに内面の葛藤と復活の意志が音楽に昇華された特別な作品といえるでしょう。

作曲家の心の声が聞こえる第3楽章

特に第3楽章アダージョは、シューマンの深い内面の想いがそのまま音になったかのような楽章です。

切なく沈んだ旋律は、まるで冷たい冬の荒野を一人さまようよう。

オーボエやホルンが奏でる主題は、どこか哀しく、そして痛切に胸に突き刺さります。音楽でここまで個人の感情を表現できるものなのかと、聴くたびに驚かされますね……。

また、第2楽章のスケルツォでは、切迫したリズムが繰り返され、内なる不安や焦燥感をそのまま描き出しているよう……。ですが中間部には、春の日差しのように穏やかな旋律が差し込み、心にそっと光を届けてくれるのです。

壮大なスケールを誇る第1・第4楽章

第1楽章の冒頭には、まるでコラールのような厳粛なファンファーレが登場します。それはこの交響曲全体を支える「精神的支柱」ともいえるテーマで、楽章を通じて繰り返し現れます。

不安定さや揺らぎの中にも、しっかりとした希望の道筋が感じられる構成が特徴です。

そして最終楽章――第4楽章では、それまでの楽章に込められてきた苦悩や陰りを振り払うかのように、着実に前に向かおうとする力強い意志の音楽が展開されます。

勝利の凱歌とも言える終結部は、シューマンが病と向き合い、立ち上がるために必要とした「音による祈り」と言ってもいいかもしれませんね。

聴きどころ

第1楽章 Sostenuto assai -Allegro ma non troppo

序奏の荘重な雰囲気から、主部に入ると一転して活発な動きを見せるのが印象的。各パートのバランスが取りにくく、指揮者や演奏家の力量が問われる楽章かもしれない。

第2楽章 Scherzo. Allegro vivace

冒頭から現れる印象的なリズムのスケルツォ。切迫したリズムが繰り返さし展開され、内なる不安や焦燥感をそのまま描き出しているようだ。

第3楽章 Adagio espressivo

シューマンの深い内面の想いがそのまま音になったかのような楽章。切なく沈んだ旋律は、まるで冷たい冬の荒野を一人さまようようにさえ想える。オーボエやファゴット、ホルンがときおり奏でる音色は深く心に響く。

第4楽章 Allegro molto vivace

精神疲労などのさまざまな紆余曲折を重ねながら、ようやく復活したシューマンの真摯で熱い想いがストレートに伝わってくる楽章。

第2楽章の焦燥感や第3楽章の憂愁を振り払うように、比較的ゆったりとした足どりでスケール雄大な音楽が展開され、終結部では自分自身を鼓舞するかのようにトランペットやティンパニの強奏を交えつつ、輝かしいフィナーレを迎える。

オススメ演奏

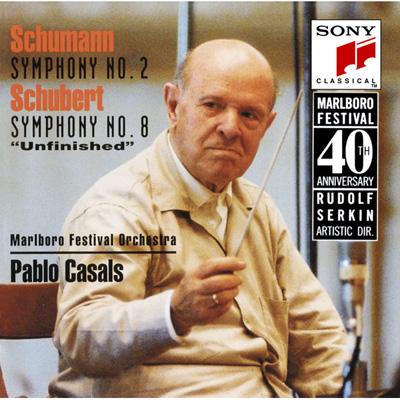

パブロ・カザルス指揮=マールボロ音楽祭管弦楽団

これはとびきりの名演奏です!

シューマンの2番の演奏でありがちな、どこに向かっていくのかわからないという散漫な表現が一切なく、すべてのパートにカザルスの強い意志と気迫が注がれているのがよく分かります。

精神的にも芸術的にも深く、

第3楽章の憂愁に満ちた響きは、もはや神技と言っていいのではないでしょうか。カザルスは感情移入を込めながら音楽の意味を少しずつ掘り出していくのですが、音楽から伝わる痛切な人生の悲哀が印象的で忘れられません。

第1楽章での全体の方向性をはっきりと定めた有機的な響きと展開

そして第4楽章のさまざまなエピソードを拾い集めながら、

デイヴィッド・ジンマン指揮チューリヒ・トーンハレ管弦楽団

シューマン交響曲全集の中の作品の一つ。演奏に非常に快適な流れがあり、聴く人を飽きさせないテクニックが素晴らしいですね。

特にオリジナル楽器によるピリオド奏法がここでも功を奏しています。これまでのシューマン演奏とは一線を画した演奏といえるでしょう。しかも演奏は薄味にならず有機的な音の響きを着実に刻み込みます!

スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ指揮読売日本交響楽団

2008年に横浜・みなとみらいホールで収録されたライブ演奏です。スクロヴァチェフスキ没後の2017年に発売された、読売日本交響楽団とのシューマン交響曲全集。

ライブではありありますが、高音質CD「UHQCD」で収録されているのがうれしいポイント!楽器の生々しい響きや臨場感が伝わってくるのがいいですね。

全楽章バランスがとれた素晴らしい演奏ですが、特に第3楽章は憂愁の余韻が最初から漂っていて、最高の聴きどころになっています。読売日本交響楽団との相性も抜群!