『メデューズ号の筏』ジェリコー/油彩/1818-1819(ルーブル美術館)

『メデューズ号の筏』ジェリコー/油彩/1818-1819(ルーブル美術館)

目次

絵画がメッセージの主役の時代

最近は何かと便利な時代になりました……。

今やスマートフォンは日常生活に欠かせない絶対的な必需品になってきました。

端末一台で病院の予約や映画のチケットの購入も完了してしまうし、情報交換にはうってつけです! まさに情報化社会にふさわしいツールといえるでしょう。

こんなことは20年前では考えられなかったことですし、恐るべき技術の進歩といっていいでしょう。こんなに便利になってしまうと、もはやスマホのない生活はちょっと考えられません。

そう考えると、人間って一度便利さに慣れてしまうと、後戻りすることはほぼ不可能ですね……。昨日よりも今日、今日よりも明日というように絶えず便利になる道を追求するからです。

それと同様にテクノロジーの発展によって、生活スタイルも大きく変わってきました。それはアート、芸術を創作、鑑賞する上でも同様のことが起こっていると言っていいでしょう。

カメラも敵わないリアリティ

かつて、写真が一般化する前の時代(20世紀以前)は絵画が生活の一コマを忠実に伝える大切な表現ツールでした。

例を挙げるとナポレオンの戴冠式をスケール豊かに描いたダビットや、ショパンの天才的な感性漂う表情を的確に捉えたドラクロワ、自然の情景を力強く臨場感豊かに描いたクールベ……。

画家はコンセプトがそれぞれ異なるとはいえ、写真とはひと味もふた味も違う表現方法で人々を魅了したのです。

おそらく現在とは比べものにならないくらい情報を伝達する手段としての絵画の需要は高かったのでしょう。

人々の様子や自然、災害・事故、事件、重大な行事などを記録として再現し、留めておくためにはなくてはならないものだったのです……。

あわせて読みたい

ナポレオンに翻弄された画家の歴史的大作!ダビッド「ナポレオンの戴冠式」

「ナポレオン一世の戴冠式と皇妃ジョゼフィーヌの戴冠」ジャック=ルイ・ダヴィッド●1805–07年●油彩●6.21m×9.79m ●ルーヴル美術館 ルーブル屈指の巨大な絵 パリ・ルーブ…

地獄絵図となった現場を再現

再建されたメデューズ号の筏(フランス、ロシュフォール・海洋博物館の中庭)

再建されたメデューズ号の筏(フランス、ロシュフォール・海洋博物館の中庭)

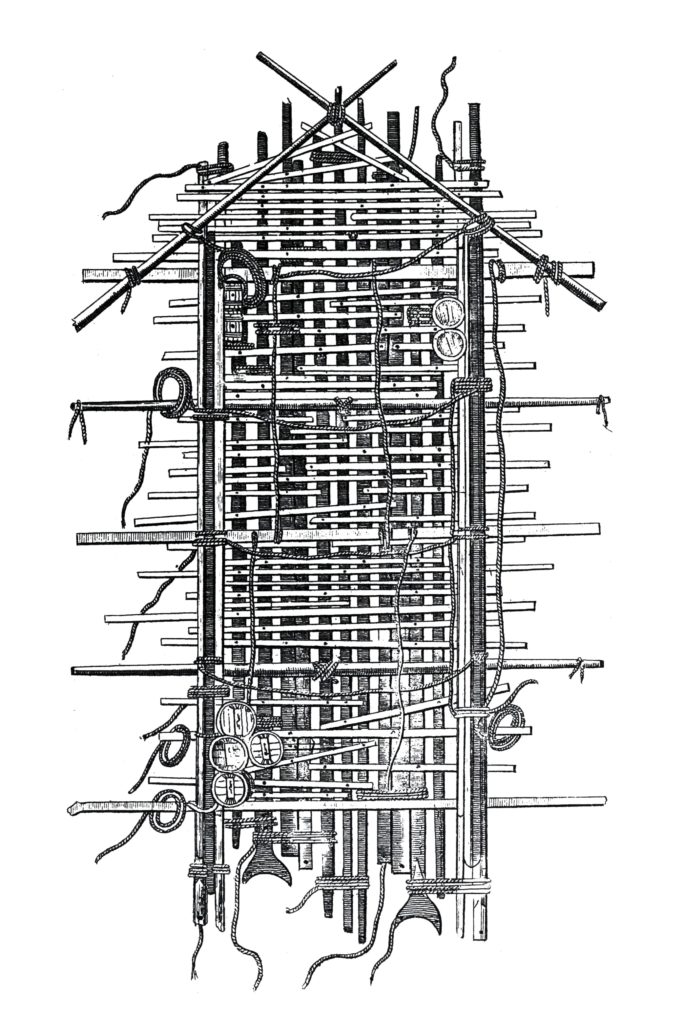

船を放棄した段階での筏のプラン。150人が筏に移ったが13日後に生き残ったのはわずか15人だった。

船を放棄した段階での筏のプラン。150人が筏に移ったが13日後に生き残ったのはわずか15人だった。

『フリゲート艦メデューズの難破』

そのような中で、今でいうスクープ報道写真のようなリアリティで人々を驚愕させたのが、テオドール・ジェリコーが描いた『メデューズ号の筏』です。

これは当時社会的な問題にもなった1816年のメデューズ号座礁後の顛末を描いた絵でした。

政治的な理由で急遽艦長に任命され運行を任された亡命貴族が、不適切な舵取りで岩礁に乗り上げるという人災に近い事故がすべての事のはじまりでした…。

船はモロッコ沖で座礁した後、取り付けてあった救命艇を海に浮かべたものの、わずかな人数しか収容できず、船長を始めとする船員たちで満杯(つまり乗客は置き去り?…)になってしまいました。

残された乗客たちは自力で筏を作ったものの、漂流する150名(生存者は15名だけだった)は地獄のような光景を見ることになったのです。

実際この絵は画家自身が事故の現場を訪れたり、生存者に当時の状況を詳細に確認したりするなど、綿密な下調べをして描いたという記録が残っています。

容赦なく襲ってくる風や高波の恐怖、尋常な状態ではない人々のようすがリアリスティックなタッチと共に異様な緊迫感をもって伝わってくるではありませんか……。

そのような画面構成に対する事細かな計算とさまざまな要素が絡みあって、この絵を不朽の名画に押し上げていることは言うまでもありません。

しかもそれはカメラのシャッターチャンスにはない崇高な哲学と微動だにしないコンセプトがあるからでしょう…。

画家としてのプライドを守る

テオドール・ジェリコー 1791-1824

テオドール・ジェリコー 1791-1824

もし、ジェリコーが当時の様子を事実に忠実に、赤裸々に描いたとしたらどうなったでしょうか?

おそらく、おぞましい光景を写しとった見るも無残な風俗画に成り下がってしまったことでしょう。しかし、ジェリコーは恐ろしい事実を描ききったにもかかわらず、画家の良心、人間としての誇りと品性を決して失わなかったのです。

それは痩せ細って痛々しい姿をさらす肉体を描くのではなく、ミケランジェロやルーベンスのように筋骨隆々で力感あふれる肉体の人々を描いていることでも明らかです。

また、筏の上部で海の彼方を指さす人の姿からは一筋の希望を感じるし、未来へ繋がっていく予兆も感じさせるのです。

写真でこのような包括的な表現をすることは限界があるし、実際不可能でしょう。悲惨な光景を描きつつも、彼は彼なりに一本筋を通しているのです。

ジェリコーの絵は人々に悲惨な現実を強く訴えるという社会派的な要素を色濃く滲ませた作品なのですが、手法としてはあくまでも古典的でモニュメンタルな手法を貫いています。

そのような制作姿勢が絵画としての普遍性を際だたせ、名画としての評価を不動のものにしたと言ってもいいでしょう。