はじめに

オラトリオといえば、一般的には「宗教的で堅苦しい音楽」というイメージがあるかもしれません。ところが、ヘンデルの『サウル(Saul)』はその枠を大きく超えています。

壮大な合唱、心揺さぶるアリア、そして人間の弱さや愛憎を赤裸々に描いたドラマ──。それはまるで舞台上演されるオペラのように生き生きとしています。

ヘンデルがオペラ作曲家として培った経験を、オラトリオの形式に注ぎ込んだ傑作。

この記事では「あらすじ」「聴きどころ」「背景」「おすすめ名盤」を順にご紹介します。

あらすじ

イスラエル初代の王サウルは、若き英雄ダビデを迎え入れます。

ダビデは戦いで功績を重ね、民衆の大喝采を浴びます。

しかし、その栄光はサウルの心に影を落としました。かつては息子のように愛していたはずのダビデに対し、次第に嫉妬心を募らせていくのです。

やがてサウルは神の信頼を失い、ダビデを殺そうと企てます。息子ヨナタンや娘ミカルの助けでダビデは逃れますが、サウル自身は破滅の道へと突き進みます。

最終的にサウルとヨナタンは戦場で命を落とし、ダビデは深い悲しみに包まれます。

愛と嫉妬、栄光と没落──「サウル」は人間の普遍的なドラマを聖書の物語の中に描き出しているのです。

聴きどころ

第一幕:勝利の合唱とダビデの登場

物語は圧倒的な合唱で幕を開けます。神への感謝と勝利の喜びを歌い上げる大合唱は、祝祭の花火のように華やか。

続いてダビデの登場。竪琴を奏で、サウルをなだめようとする場面では、音楽が緊張と安らぎのコントラストを鮮やかに描きます。

第二幕:嫉妬と愛の二重唱

サウルの嫉妬は頂点に達し、物語は暗転。

一方で、ダビデとサウルの娘ミカルが結ばれ、愛の喜びを歌う二重唱が挿入されます。嫉妬と愛の対比が、聴き手に強烈な印象を与えます。

第三幕:死と嘆き、そして新しい時代へ

クライマックスはサウルとヨナタンの死。葬送行進曲と合唱は、重厚で深い悲しみに満ちています。

しかし最後にはイスラエル民族がダビデを中心に新たな時代の幕開けを神に誓う高らかな合唱で幕を閉じ、救済と希望を感じさせます。

今改めてヘンデル作品を世に問う

ヘンデルはバロック音楽の巨人です。

同い年のもう一人の雄バッハと並んで、その音楽は一つの時代にとどまらず、明らかに遥か先を見据えていたのでした。

バッハが宗教音楽やオルガン曲などの教会音楽中心の作曲をしたのに対して、ヘンデルは劇場中心にオペラやオラトリオを精力的に作曲し活動した人で、それはまさに対照的な生涯だったといえるでしょう。

ヘンデルにとって世俗文化を象徴するオペラ作曲家という肩書きは、教会文化の象徴でもあるオラトリオを作曲する際の障害にはならなかったようです。

むしろオペラ作品で培ったノウハウやメリットをオラトリオでも最大限に生かすという手法をとったと言えるかもしれませんね……。

それまでのオラトリオでは「感情をむき出しにする」ことは避けられる傾向がありました。しかしヘンデルは、オペラの手法を持ち込み、人物を鮮明に描き出したのです。

サウルの激情、ダビデの敬虔さ、ミカルやヨナタンの愛情……。それぞれが舞台上で生きているかのように感じられるのです。

それは後年のモーツァルトのオペラに出てくるフィガロや夜の女王、パパゲーノのように魅力に溢れたキャスティングが音楽や舞台を魅力的にするのと一緒ですね!

オペラ的手法をオラトリオに生かす

Bremen, Kunsthalle.

ヘンデルの最大の魅力はオペラ、オラトリオにあると言われていますが、「サウル」が作曲された1739年はヘンデルにとって大きな転機にさしかかっていました。

ヘンデルのオペラはイタリアやロンドンで大喝采を浴びていたものの、1737年に彼が所属する王立音楽アカデミーは、ずさんな経営がたたり倒産してしまいます……。もはやオペラを作曲し続けるのは困難な状況になってしまったのでした。

しかしヘンデルはそんなピンチを、鮮やかな変わり身で難局を乗り越えていきます。

そして遂にヘンデルは、オラトリオ史上類を見ないドラマチックな一大巨編「サウル」を発表するに至ったのです!

「サウル」の素晴らしいところは、聖書をテーマにして歴史の教訓を描いているところではありません。 一時も飽きさせない生き生きした人間ドラマになっているところが最大の魅力なのです。

全編で聴きどころが満載!

ベートーヴェンはヘンデルの作品を熱烈に愛したといいます。それは「サウル」のような強靭で懐の深い音楽を好んでいたからなのかもしれませんね…。

「サウル」はヘンデルがあらゆる技法や要素を注ぎ込んだ意欲作で、オラトリオの歴史に燦然と輝く最高傑作と呼んでも過言ではありません。

特に素晴らしいのは劇中の重要なシーンを彩る優れた合唱の数々です。

序曲に続くイスラエル民族の神を讃える合唱は、アリアや重唱を挟みながら約10分にもおよびます。巧みな表情、圧倒的な高揚感を描き出し、壮大なクライマックスを築いていくのです。

他の合唱も要所要所でドラマを支え、意味深く響きます。

第2幕でサウルが自分を見失って破滅の道を突き進む様子を嘆く合唱。フィナーレでイスラエル民族がダビデを讃えつつ、新たな出発を神に宣言する合唱。

目を見張るくらい聴き応えのある合唱が続出し、「サウル」の物語に真実味と説得力を与えていくのです。

サウル、メラブ、ダビデ、ヨナタンなどのそれぞれのアリアはもちろん魅力的です。

間奏として挿入されるシンフォニアや葬送行進曲なども色彩豊かで変化に富んだ「サウル」の世界観を創りあげるのに大きく寄与しています。

タイトル・ロールのサウルのアリアは数が少ないのですが、激情、怒りをあらわにするアッコンパニャート(管弦楽を伴う音楽的なセリフ)の充実ぶりが一聴に値します。サウルの性格や想いがものの見事に表現されているではありませんか!

またダビデが奏でるハープやカリオン(竪琴を真似た)も、ともすれば陰鬱な雰囲気に埋没しかねない展開を防いでいるし、音楽に心地よいアクセントを与えているのです。

オススメの名演奏

「サウル」は21世紀に入ってから録音された演奏が断然いいですね。

同時に20世紀は録音が意外に少ないのに気づきます。なぜこれほどの魅力作が……、という感じですが、やはり作品自体があまり理解されてなかったんでしょうかね……。

現在は世界中のあらゆるところで「サウル」の公演が行われていることを思うと、急速にヘンデルの作品自体が見直されてきているのかもしれません。

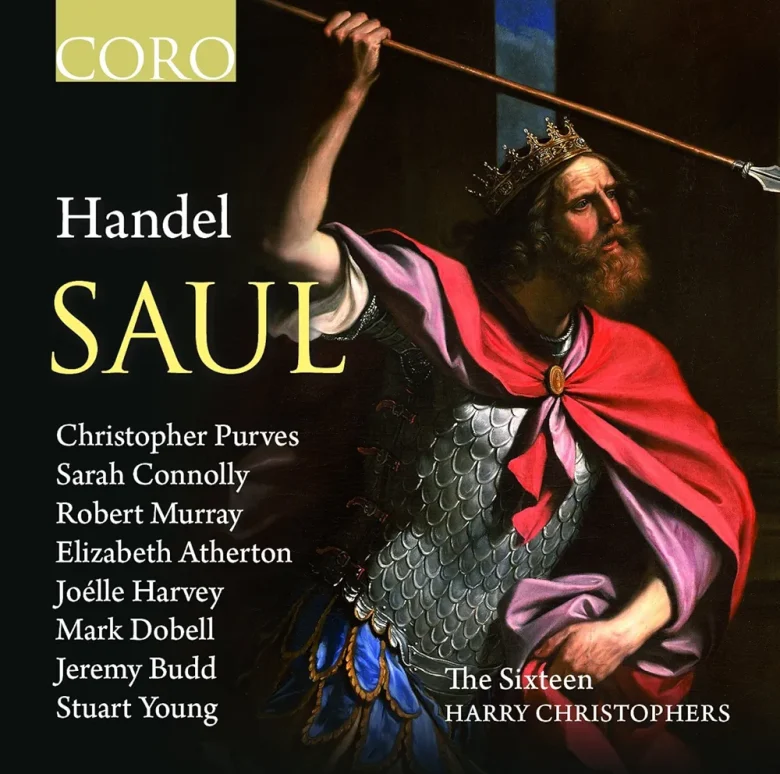

クリストファーズ盤

初心者を含めて、録音で真っ先におすすめしたいのが、ハリー・クリストファーズ指揮シックスティーン(CORO)です。

まず大音量で圧倒するのではなく、楽器をしっかり鳴らし、自然に導き出された響きを生み出しているのがいいですね!

しかも奇を衒わない正攻法なスタイルが心地よく、「サウル」の演奏によくありがちな重苦しい雰囲気がまったくありません。

大音量で圧倒するのではなく、作品をよく理解した上で自然に導き出された響きを実現しているのです。

シックスティーンの合唱も素晴らしく、特に第一幕の最後の合唱「栄光に満ちたあなたの名のため」のゾクゾクするほど奥ゆかしく透明感の際立つ歌声にしびれてしまいます!!

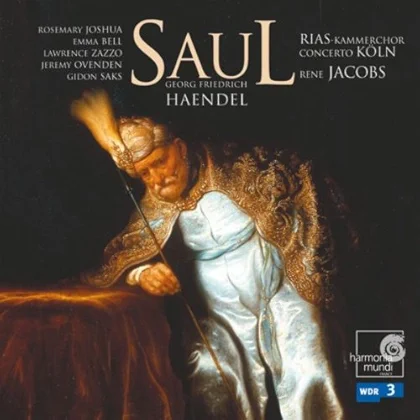

ヤーコプス盤

オペラ的な面白さやニュアンスの豊かさでは文句なしにヤーコプス盤(ハルモニア・ムンディ)ですね。

とにかくヤーコプスの聴かせ上手には驚かされます。「サウル」のドラマをこんなに生き生きとメリハリ豊かに表現できるのはおそらく彼だけかもしれません。

しかもソリストたちが揃って優秀で、それぞれのアリアの生き生きとした表情に思わず聴き入ってしまいます……。

RIAS室内合唱団のうまさも音楽を見事に引き締めていますね!

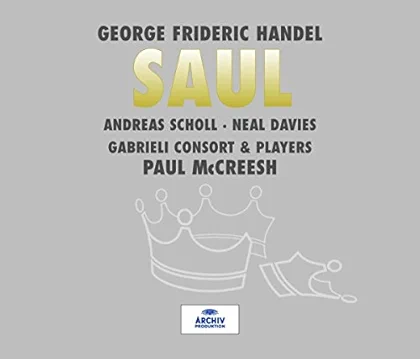

マクリーシュ盤

粒揃いの歌手たち、嫌味のないしっかりした音楽性、全体的な完成度では、ポール・マクリーシュ指揮ガブリエル・コンソートプレイヤーズ(アルヒーフ)をおすすめします!

歌手ではダビデ役のアンドラーシュ・ショルが特上の出来栄えで、サウルのニール・デイビス、ミカルのナンシー・アージェンタ、メラブのスーザン・グリットンなども素晴らしい仕上がりぶりです。

最も安心して聴ける「サウル」の決定盤かもしれません。

ブッダイ盤

どうしても挙げたいのがユルゲン・ブッダイ指揮ハノーヴァー・ホーフカペレ、マウルブロン修道院室内合唱団(K&K)です。

管弦楽も合唱も全体的に地味な印象ですが、その代わり内面的な表現は前三者より優れています。

本質をしっかり捉えた管弦楽、合唱、アリアなどの彫りの深さは他にはないもので、聴くたびに「サウル」の懐の深さを実感する演奏です。