あらすじ

超ざっくり一言あらすじ

- 浮気性の伯爵を懲らしめるために、従者フィガロとスザンナ、そして伯爵夫人が仕掛けた一日のドタバタ喜劇。

アルマヴィーヴァ伯爵家。フィガロとスザンナは結婚式の準備を進めていますが、伯爵はスザンナに目をつけ、誘惑しようと「初夜権の復活」など様々な策略を企てます。

一方、伯爵夫人は夫の愛情が冷めたことを嘆き、フィガロとスザンナとともに伯爵を懲らしめる計画を立てます。そこへ女性に目がないケルビーノや、フィガロに近づくマルチェリーナが絡み、大混乱が巻き起こります。

最終的には、フィガロとスザンナは無事に結ばれ、伯爵も自分の非を認め伯爵夫人に赦しを乞うことで、ハッピーエンドを迎えます。

聴きどころ・見どころ

序曲

単独でも頻繁に演奏される有名な序曲。このオペラのエッセンスがあらゆる部分に含まれている。

第1幕:「自分で自分が分からない」ケルビーノのアリア

恋心をどうすることもできないと多感な思いを歌う。

第1幕:「もう飛ぶまいぞこの蝶々」フィガロのアリア

伯爵から軍隊行きを命じられたケルビーノに、「生活は厳しくて、もう女性の周りを飛び回ることはできないぞ」と戒める。フィガロの機知や皮肉っぽいキャラクターがよく表れていて、ユーモアたっぷり!

第2幕:「愛の神よ安らぎを与えたまえ」伯爵夫人のアリア

緩やかなテンポで、弦の柔らかい伴奏に支えられたシンプルな旋律が流れる。

技巧的な華やかさはなく、内面の感情を静かに吐露するリリックな音楽。。浮気に走る伯爵に裏切られ、愛を失った苦しみを胸に秘めながらも、気高く静かに嘆きの想いを歌う。

第2幕:「恋とはどんなものかしら」ケルビーノのアリア

恋多き少年ケルビーノが、憧れの伯爵夫人の前で緊張しながらも自作の歌を披露する。彼の思春期の心情と、伯爵夫人を前にした不器用な恋心が印象的。

第2幕:「さあ膝をついて」スザンナのアリア

スザンナの茶目っ気と温かさがにじむアリア。伯爵の浮気心をかわすため、スザンナと伯爵夫人は少年ケルビーノに女装させ、伯爵を騙す計画を立てる。遊び心いっぱいのリズムと旋律で、ケルビーノにいたずらを仕掛けるスザンナの快活な性格がよく表れている。

第2幕:三重唱 「スザンナ、すぐ出ておいで」スザンナ、伯爵夫人、伯爵

ケルビーノを女装させて試そうとしたところに、思いがけず伯爵が戻ってきてしまう。ケルビーノは慌てて部屋に隠れるが、物音で怪しまれ、伯爵は「スザンナが隠れているのだろう」と疑い出すのだった。

この三重唱は、疑う伯爵・苦しむ夫人・したたかなスザンナという三者三様の想いが音楽として見事に投影された緊迫のアンサンブル。

第2幕:六重唱「いえ違いますとも!」

伯爵が夫人を問い詰めるが、実際に隠れていたのはケルビーノではなくバルバリーナの叔父アントニオ。アントニオが突然登場して大騒ぎになり、さらにフィガロが割り込み、みんなで口々に叫ぶ「騒乱喜劇」となる。モーツァルトはここで「疑惑がコメディへ転換する瞬間」を描いたのだった。

第3幕:「手紙の二重唱」スザンナと伯爵夫人

スザンナが言葉をかけると夫人が繰り返す、という仕組みが音楽的に緻密にアプローチされており、自然な会話が美しい音楽に変貌する瞬間を体験できる。派手さや技巧はないものの、モーツァルト特有の純粋で気品のある抒情に満ちた美しいアンサンブル。

第4幕:「なくしてしまったどうしよう」バルバリーナのアリア

伯爵の姪バルバリーナは、伯爵から命じられてフィガロに渡すはずの手紙(スザンナと夫人が仕組んだ「手紙の策略」)をうっかり失くしてしまう。

「なくしてしまった、どうしよう…見つからなかったら伯爵に叱られるわ」と不安げに歌う。あどけない素直さ、そして 小さな恐れがそのまま旋律に表現されている。

第4幕:『平和を、仲直りを、僕の甘い宝よ』スザンナとフィガロのデュエット

スザンナは変装してフィガロを試し、彼の嫉妬心をからかうのだが、ついに誤解が解ける。モーツァルトの愛の二重唱らしく、対話から調和へと進む流れが鮮やか。このデュエットで「夫婦の愛の再確認」を聴かせ、物語を幸福な結末へ導く重要なピースとなる。

第4幕:不実を認めて伯爵が夫人に赦しを乞う場面

伯爵が自らの不実を認めて伯爵夫人に赦しを乞う場面は、このオペラを象徴するほど美しいアンサンブル。伯爵のこれまでの高圧的で短い怒りのモティーフとは一転、長く息のある旋律で「人間らしい弱さ」が初めて表に出ます。伯爵夫人は優しい心で“はい”と答え、気品と慈愛に満ちた旋律で赦しを与える。

この瞬間、観客は伯爵夫人の大きな心と、モーツァルトの人間愛に胸を打たれるのだ。

人を見つめる温かなまなざし

クラシック音楽の作曲家でモーツァルほど愛される人はいません。

また、「モーツァルトの音楽は人を幸福にする」と言われます。

それは何故なのでしょうか?

モーツァルトの音楽は理屈ではない

まずあげられるのが、モーツァルトの音楽は理屈ではないということです。

どんなに高度な音楽理論や技法、芸術性があったとしても、それが難しかったり、敷居が高かったら意味がありません。

モーツァルト自身、「音楽は楽しくなければ意味がない」と語っていますし、それを実際に音楽で体現していたのでした。

人が喜び、楽しみ、時には哀しみにくれる……。それは考えてどうのこうのではない、つまり理屈を超えた「何か」があるからなのでしょう。

美しいもの、心洗われるものに理屈はない……。モーツァルトは音楽の化身のように、私たちの心を純粋無垢な世界に結びつけてくれるのです。

愛とウイットにあふれた音楽

モーツァルトほど愛とウイットにあふれた音楽を作った人はいません。

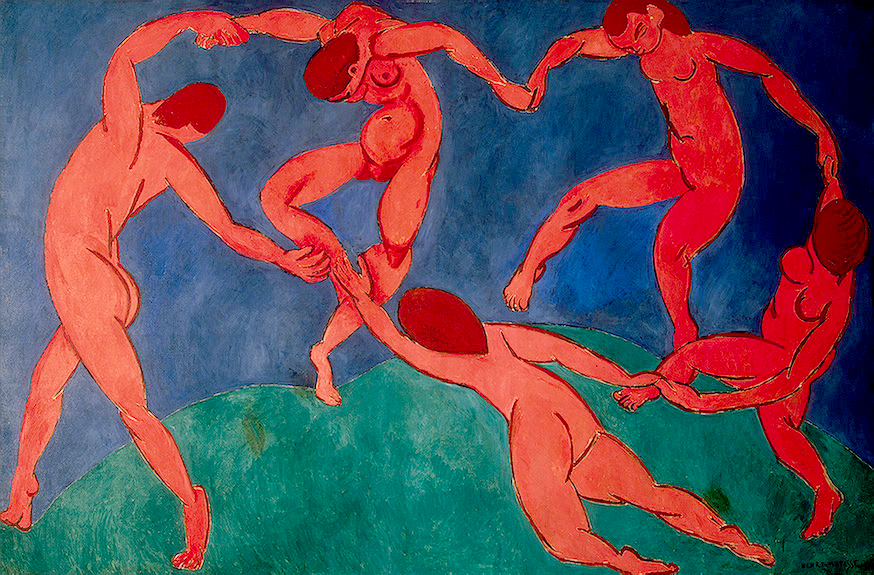

中でもオペラ「フィガロの結婚」はユーモアを交えた理屈抜きの楽しさや、人間の愛おしさ、弱さ、愛の本質を生き生きと描き切った傑作中の傑作ですね。

ストーリーは色恋もののドタバタ、茶番のように展開します。人によっては「何てふざけた音楽だ!」とおかんむりになるかもしれません。

でもこれがモーツァルトの真骨頂なのです。人間くさく、滑稽なやりとりの中に立ち現れる人間の隠しきれない本質……。

しかも音楽はどのような登場人物にも生き生きとした人間味や個性を与え、愛情を注いでいることにお気づきになるでしょう。

人を見つめる温かなまなざし………。それは彼の音楽すべてに共通するテーマだったのです。

音楽に悲劇の衣を被せない

もう一つは、音楽に決して悲劇の衣を被せなかったということです。

芸術家が生活苦に陥ると、作品もその如く悲観的になりがちです。 しかしモーツァルトはシリアスなテーマの音楽の場合も、涙をいっぱい浮かべながら小鳥がさえずるように自然な笑みを湛えた曲を作り続けたのでした。

聴き手の心を暗くするという概念は、モーツァルトの心の内にはなかったのかもしれません……。

モーツァルトのすべてが詰まっている

登場人物に愛情を注ぐ

モーツァルトと言えばオペラ、オペラと言えば『フィガロ』というほど、「フィガロの結婚」はモーツァルトの顔であり、華であり、代名詞的作品です。

「フィガロ」にはモーツァルトの音楽のすべてがあるといってもいいでしょう。

特にオペラを作曲する時のモーツァルトは交響曲や管弦楽を作曲する時とちょっと違ったのでした。

スザンナやフィガロ、ケルビーノ、伯爵、伯爵夫人……、登場人物はどれも個性が際立つキャラクターですが、それぞれのキャラクターは音楽によって俄然輝きを放つようになるのです。

ユーモアたっぷりの人物描写や目まぐるしい転調、火花が飛び散るような重唱等の音楽的な効果はモーツァルトの手にかかると、破綻のない純音楽的な魅力として語りかけてくるのです!

貴族社会ヘの痛烈な風刺

モーツァルトは貴族社会の恋のアバンチュールをユーモアを加えて痛烈に皮肉る一方で、音楽美に貫かれた純愛を描いてみせたのでした!

ただ、あまりにも風刺が効きすぎていたため、バリバリの貴族社会だったヨーロッパ各地で上演禁止になっています。

しかし、プラハの聴衆だけはこれを熱狂的に迎え入れ、大ヒットロングラン上演となったのでした。これに気を良くしたモーツァルトは交響曲第38番を『プラハ』と命名して作曲したほどです。

これは夢のような大人のメルヘンと言っても差しつかえないでしょう。モーツァルトの音楽は終始明るく微笑みかけてくるのですが、その反面、ドキリとするような陰影に富んだドラマを展開し、改めてこのオペラの懐の深さを痛感させるのです。

『フィガロ』の上演に接すれば接するほど、音楽のもつ「素の魅力」、「屈託のない音楽美」に魅了されることでしょう。

オススメ演奏

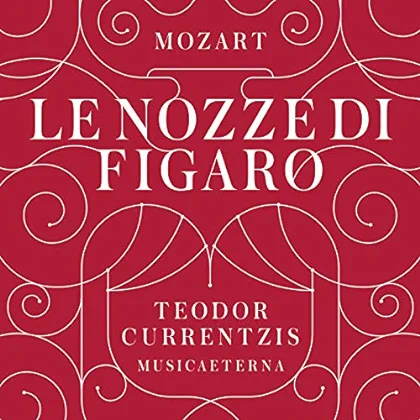

テオドール・クルレンツィス指揮ムジカ・エテルナ他

『フィガロ』は人気オペラのため、昔から録音はたくさんありました。指揮者にとっては一度は振ってみたいし、歌手にとっても一度は歌いたい作品であることは間違いありません。

しかし最近までこれぞ決定盤と言える録音がなかったのも事実です。ところが、2012年に衝撃的な演奏がリリースされました!

テオドール・クルレンツィス指揮ムジカ・エテルナのCD(ソニー・クラシカル)はこれまでのフィガロのイメージを根底的に変える衝撃の演奏です!

多くの人が待ち焦がれた胸をすく『フィガロ』の名盤と言っていいでしょう。これを聴くと、「フィガロの結婚」がなぜ名曲と言われるのか……、なぜ多くの人を魅了してやまないのかが、実感できるに違いありません。

クルレンツィスはこの『フィガロ』をおよそ10年にわたって研究を重ね、並大抵ではないこだわりを持って臨んだようですね。

録音にあたっては歌手、オケ共々全員が納得するまで何度もリテイクが行われたそうです。ノンヴィブラートで歌う歌手たちの魅力!また、それぞれの歌手たちの抜群のセンスと絶妙な感情表現にも大いに惹かれます。

既成概念にとらわれない演奏や解釈は終始徹底しています。しかし、クルレンツィスの狙いは奇をてらうことではありません。あくまでも埃にまみれたフィガロの演奏から新鮮な驚きや感動を呼び起こそうという強い気概がひしひしと伝わってくるのです!

ときおり聴かれる、繊細で温もりのある感情表現は、まるでモーツァルトの愛に満ちた眼差しが浮かんでくるようです……。

たとえば第4幕でスザンナとフィガロが誤解が解けて仲直りの歌を二人が歌い交わす場面の優しさと愛情に満ちた表現……。また、フィナーレですべての証拠が明らかになり、伯爵が自分の不実を心から夫人に詫び、それを夫人が許してあげるシーン……。

クルレンツィスの意思が隅々まで浸透しているため、オーケストラの響きには強い意思力と躍動感がみなぎっていますし、表情の変化の自在さも驚くばかりです。

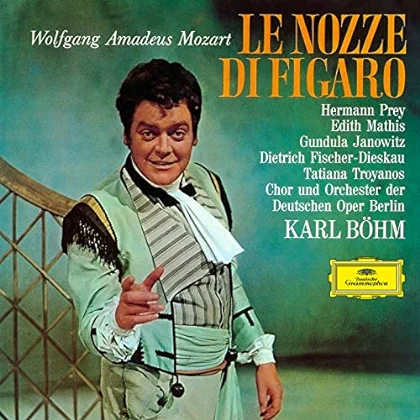

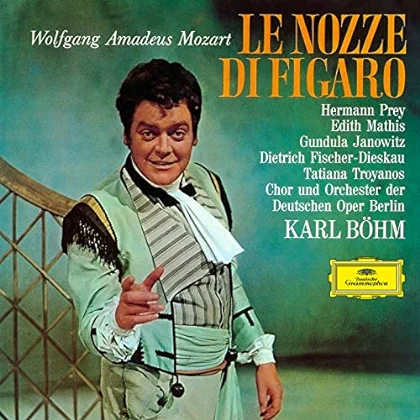

カール・ベー厶指揮ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団&合唱団他

ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団&合唱団他

オーソドックスな名演奏としてはカール・ベームがベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団&合唱団を指揮した録音(グラモフォン)がやはりベストでしょう。

ベームの指揮は甘美で優雅な空気感、シンフォニックな響きの表出等々、『フィガロ』に必要な要素をことごとく兼ね備えていて見事です。

まさに終始安心して聴ける演奏といっていいでしょう。また、キャスティングが超豪華です。

フィガロにヘルマン・プライ、スザンナにエディト・マティス、伯爵にディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ、伯爵夫人にグンドゥラ・ヤノヴィッツという当代きっての実力派歌手が勢揃いなのが魅力ですね。

現在これほどのオールスターキャストを揃えるのはほぼ不可能かもしれませんね…。