「もっと新しいことをしなければ」「バリエーションを増やさなければ…」 現代に生きる私たちは、常に新しさ、アップデートをし続けなければ…という強迫観念に囚われています。

何でも瞬時にこなせる器用さは魅力的に見えますが、実はあなたにしか頼めないという唯一無二の強みは、真逆のところにあるのかもしれません。

近代絵画の父、ポール・セザンヌ(1839-1906)。彼は生涯を通じて、テーブルの上のリンゴを狂ったほどに描き続けました。なぜ、彼はこれほどまでに同じテーマに執着したのでしょうか。

その背景には、一人の人間として、画家としての弱さの自覚と、それを圧倒的な個性の輝きに変えた逆転のストーリーがあったのです。

100回描くことでしか見えない世界

セザンヌは、同じテーブル、同じリンゴ、同じ構図を、気が遠くなるほど描いたり、描き直しました。 一見すると、それは変化を拒む頑固な姿に見えるかもしれません。しかし、実はその逆なのです。

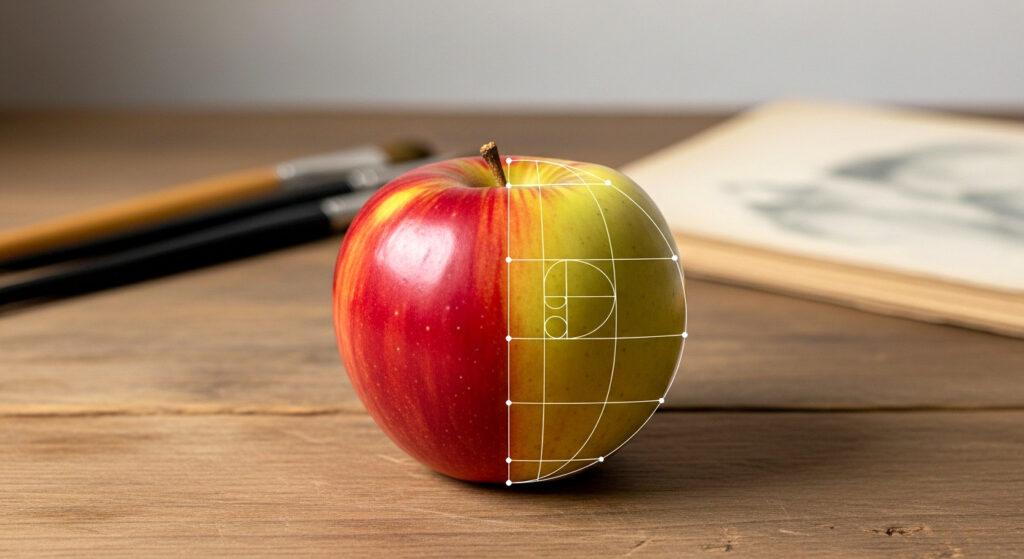

最初に描いたリンゴは、いわゆる果物の写生でした。 しかしセザンヌは同じテーマを繰り返し描き続ける中で、表面的な色や形の美しさだけではなく、リンゴに内在する幾何学的な構造(円錐や球体)の美をつかみとったのです。

私たちの仕事も同じです。何度も繰り返し案件と向き合うことで、表面上の作業を超えて、そのプロジェクトに隠れた本当の課題や改善すべき法則が見えてくることがありますよね。

「もう知っている」という思い込みを捨てて、あえて同じことを繰り返す。 その「あたりまえ」の壁を突き抜けた瞬間に、他の誰にも真似できない自分だけの本質的な強みが出てくるのです。

苦悩の創作人生

実は、セザンヌの創作人生は、決して華やかなものではありませんでした。

サロンに何度も作品を出品するものの、一度も入選することはなく、批評家から嘲笑されることも数知れなかったのです。

若い頃の彼は、周囲に比べてデッサン力が劣っていること自覚していたともいいます。画家として芽が出ない時期に、彫刻家のロダンや作家のゾラに慰められたというエピソードも残っているほど、自分の才能を信じきれない日々を過ごしていました。

彫刻家のロダンに「君は素晴らしい才能を持っている」と慰められたときも、彼は自分の才能を信じきれなかったといいます。しかし、彼はそこで筆を置く代わりに、ある決意をします。

モチーフを徹底的に突きつめる道を選ぶ

Fruit and a Jug on a Table (circa 1890)

「リンゴひとつでパリを驚かせたい」

その不器用で真っすぐな挑戦は、やがて伝統的なデッサンをも超越した、まったく新しい絵画の革命へとつながっていくようになります。

器用に描けないという弱みを抱えていたからこそ、彼は一つのモチーフを徹底的に突きつめる道を選んだのかもしれません。その対象こそが、テーブルの上のリンゴでした。

自分のデッサンが下手だと思えば思うほど、彼はリンゴを見つめ、色が重なり合う層を観察し、その中に内在する確かな構造を追い求めました。

1回、10回と同じことを繰り返すだけなら、誰でもできます。しかし、100回、200回と同じテーマに向き合うと、ある変化が起こります。それは、表面的な色や形の美しさを超え、リンゴに内在する幾何学的な構造(円錐や球体)が見えてくるという変化です。

本物のプロの技術や自分だけのスタイルは、もう十分知っているという慣れを突き抜けた先にしか宿りません。横へ広げるのではなく、垂直に深掘りする。この垂直思考こそが、セザンヌを不器用な画家から近代絵画の父へと変貌させたのです。

コンプレックスをエネルギーに変えて、一つのことを掘り下げ続けた先に、彼は近代絵画の父という大輪の花を咲かせたのです。

セザンヌの画風の変化

セザンヌが「リンゴひとつでパリを驚かせたい」と語ったその変化は、単なる画力の向上ではなく、「対象をどう捉えるか」という哲学の変化そのものでした。

セザンヌが絵画の本質を極める過程で、それを視覚的に裏付ける、段階的な3つのステージをご紹介しましょう。

画風の変化の特徴

シンシナティ美術館蔵

特徴: まだリンゴを主役にする前の作品。この時期のセザンヌは暗い色調で、対象を物質として重厚に描いていた。

見つめ方: そこにある物をそのまま描写するという伝統的な手法に倣いながらも、表面の質感を力強く捉えようとする若き日の苦悩が伺える。

メトロポリタン美術館

Dish of Apples (1876-877) by Paul Cézanne.

The MET Museum. Digitally enhanced by rawpixel.

特徴: 印象派の影響を受け、画面が明るくなった時代。しかし、光を追うだけでなく、リンゴの丸みや堅固な形を色の面で構築し始める。

見つめ方: 色は光によって作られるが、形は色によって作られるという発見がある。一つのリンゴの中に、赤、黄、緑をパッチワークのように配置し、立体感を生み出す構造的な視点への移行期

特徴: セザンヌの静物画の最高傑作の一つ。テーブルが斜めに歪んでいたり、複数の角度から見たリンゴが混在していたりする。

見つめ方: リンゴをあるがままに見ることから脱却し、脳が再構築した世界を描いている。

固定された一つの視点ではなく、複数の視点を一枚の絵に凝縮するこの手法は、後のピカソ(キュビスム)に多大な影響を与えた。専門性を極めた先にある、独自の宇宙を象徴する作品。

セザンヌが編み出した唯一無二の技法

近代絵画の父と称されるセザンヌの技法の凄さは、印象派が追い求めた光の移ろいをいったん脇に置き、目の前の対象がもつ確かな存在感や構造そのものを、独自の色彩と筆致で描き直した点にあります。

彼の絵画は、のちのキュビスム(ピカソら)やフォーヴィスムに直接的な影響を与えました。セザンヌの技法がいかに革新的だったか、そのおもな特徴を見ていきましょう。

複数の視点から見た構成

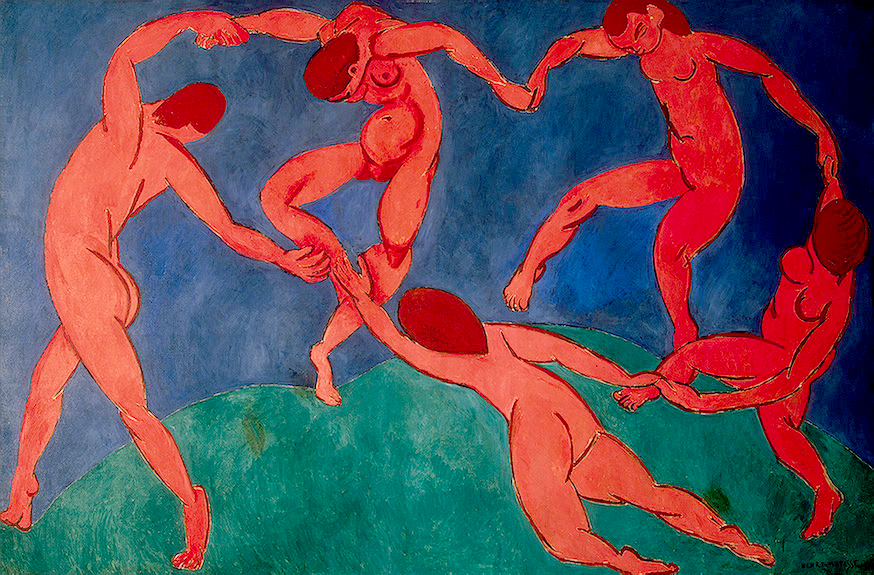

さまざまな視点から物を見ている

セザンヌは、人が対象を見るとき、決して一つの視点に固定されていないと考えました。

私たちは自然に、顔を傾けたり、少し近づいたりしながら、無意識のうちに複数の角度から物を見ています。

そこで彼は、異なる視点から見た形を、一枚のキャンバスの中で同時に描き込むという方法を取りました。

代表的な静物画《リンゴとオレンジ》では、

・リンゴは上から見たような形

・皿やテーブルは正面から見たような形が同じ画面の中に共存しています。

そのため、テーブルの縁がつながっていなかったり、全体がわずかに歪んで見えたりします。

しかしこの「歪み」は偶然ではなく、物体がそこに確かに存在しているという強い実感を生み出すための表現でした。画面から転がり落ちそうな不安定さと同時に、どっしりとした重量感が感じられるのです。

色の重なりで形をつくりあげる筆致

Still Life with Apples and Pears (ca. 1891–92)

セザンヌは、明暗(光と影)によって立体感を出す伝統的な方法をとりませんでした。

代わりに、寒色と暖色など微妙に異なる色を重ねることで、色の変化そのものから奥行きや量感を生み出しました。この色彩のゆるやかな移り変わりは、物体を彫刻のように画面に定着させます。

Maisons au Chou, à Pontoise (circa 1881)

短く、規則的な筆のタッチが画面全体に積み重ねられているのもセザンヌの特徴です。

これらのタッチは、単に対象をなぞるものではなく、絵画全体の骨組みを支える役割を果たしています。

House in Provence (1885)

セザンヌは、自然界の複雑な形をそのまま写すのではなく、円筒・球・円錐といった単純な形に置き換えて捉えました。そうすることで、目に見える姿の奥にある本質的な構造を描き出そうとしたのです。

白地を活かす描法

セザンヌの成熟期の作品には、すべてを絵の具で塗りつぶさず、キャンバスの白地を意図的に残した部分が見られます。

Cézanne coiffé d’un chapeau mou (1894)

一見すると未完成のように感じられるかもしれませんが、これは偶然ではありません。

白地は、

・画面全体の明るさ

・空気の抜け感

・光が震えるような感覚

を生み出すために、計算された余白として使われています。つまり、描かれていない部分もまた、絵の重要な要素なのです。

あなたの「リンゴ」を見つけよう

セザンヌにとってのリンゴ。それは、彼が一生をかけて対峙し続けた世界の縮図でした。 さて、皆様にとって、繰り返し磨き上げようとするリンゴは何でしょうか?

- 誰よりも美しい余白の取り方

- 誰よりも心地よい言葉のリズム

- 誰よりも深いユーザーへの洞察

あちこちへ目移りするのを少し休んで、あえて「型」を繰り返してみる。1%の微差を追求し、自分なりの見え方の変化を楽しんでみる。

最初は小さな変化かもしれません。しかし、その繰り返しの積み重ねが、やがて他の誰にも真似できない「重厚な説得力」へと変わっていきます。

大輪の花を咲かせるために

セザンヌが亡くなる直前に残した作品の多くは、もはや普通のリンゴの絵ではありませんでした。

それは、彼が見つけ出した普遍の真理そのものだったのです。自分のスキルの足りなさに落ち込むことがあっても、決して諦める必要はありません。

不器用でも、一つのことを泥臭く、執念深く磨き続ければ、それはいつか自分でも想像しなかったような独自のスタイルとなって、世界に大輪の花を咲かせることでしょう。

流行を追いかけるのをやめ、目の前の一つのリンゴを信じてみること。そこから、あなたの本物の物語が始まるはずです。