「で、結局どっちなの? イエスかノーか教えて」「その感情は好きなの? それともただの執着?」

現代を生きる私たちは、常に正解を突きつけられています。

SNSでは瞬時に「いいね」かスルーかを判断し、仕事では結論ファーストを求められ、人間関係ですら名前のつく関係にカテゴライズしたがる。

すべてを「白」か「黒」かに塗り分けようとするこの世界は、分かりやすいけれど、時々どうしようもなく息苦しくなりますよね。

もしあなたが、そんな現状に息苦しさを感じているなら、逃げ込むべき場所はここしかありません。 クロード・ドビュッシー。 19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍した、フランスの異才が作り出した音楽世界です。

彼の音楽には、ベートーヴェンのような克服や勝利もなければ、モーツァルトのような天上の調和もありません。 あるのはただ、捕まえようとすると指の隙間からこぼれ落ちていく、光と水と風の記憶だけ……。

しかし、この捉えどころのなさ(=曖昧さ)こそが、彼が音楽史に刻んだ確かな革命であり、現代の私たちが失いかけている大人の知性そのものなのです。

今回は、デザイナーとしての視点も交えながら、ドビュッシーの音楽だけが持つ魔法——「グレー」であることの美学について、探ってみようと思います。

ドビュッシーが壊したクラシック音楽の常識とは

ドビュッシーの音楽は輪郭を持たない光と水の揺らぎのよう

ドビュッシーの凄さを語るには、まず彼が何を壊し、何を開拓したのかを知る必要があります。

それは、それまでの西洋音楽が何百年もかけて築き上げてきた、堅牢な建築様式でした。

ドイツ音楽が重視した構造と論理

クラシック音楽、特にバッハやベートーヴェン、ブラームスといったドイツ系の音楽には、いわば「石造りの大聖堂」のような強固な造型がありました。

土台となる調性(キー)があり、論理的な和声進行(コード進行)という柱が立ち、起承転結という設計図に沿って、堅牢な構造物が組み上げられていく構造です。

緊張が高まり、ドラマが展開し、最後は「ジャン!」と力強いフィナーレを迎えて終わる。そこには明確なストーリーと解決という絶対的なルールがありました。

ドビュッシーの音楽にある曖昧な響き

しかし、ドビュッシーはこの頑丈な石造りの建築を嫌いました。

「なぜ、音楽が理論に従わなければならないのか? 音楽とは本来、もっと自由で、風のように形のないものではないか?」

私は規則に従うために音楽を書くのではない。クロード・ドビュッシー

彼は、音楽から骨格を抜き取ったのです!彼の代表作『牧神の午後への前奏曲』や『月の光』を聴いてみてください。

そこには、明確な始まりも終わりもありません。 和音は解決することなく、空中にふわふわと漂い続け、リズムは波のように揺らめいています。

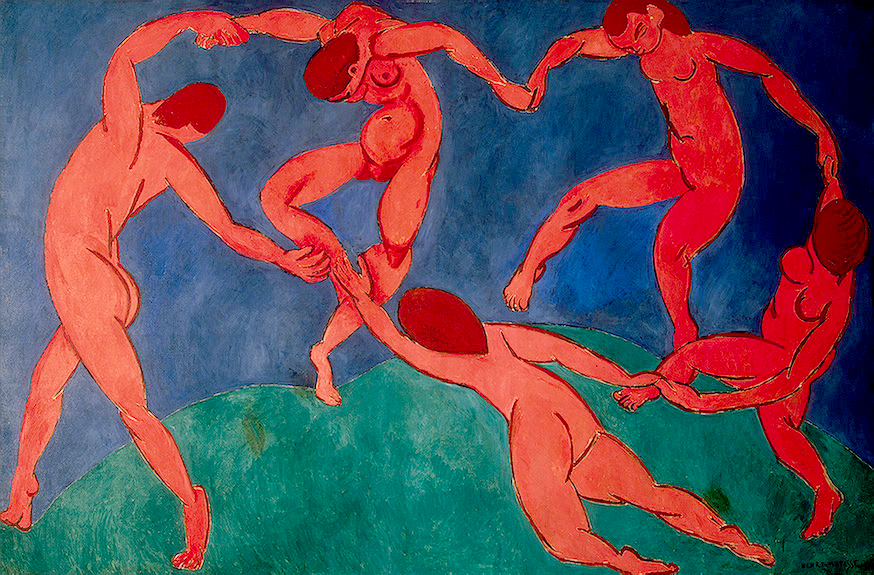

これをデザインや絵画に例えるなら、デッサンを描かずに、いきなり色を塗り始めるようなものです。 対象物の輪郭を黒い線で囲むのではなく、光の反射や、空気の揺らぎといった「色彩のタッチ」だけで世界を表現する。

♫牧神の午後への前奏曲 1894年

- 「近代音楽は、このフルートの独奏から始まった」と言われる歴史的一曲です。 気だるい夏の昼下がり、半獣半人の牧神が、夢とも現実ともつかないまどろみの中で見る幻影。

- リズムは拍子感を失い、和音は解決を拒み続けます。 この曲を聴いていると、「時間」という概念が溶けていく感覚に陥ります。

- 忙しい現代人が失った「何もしない時間」の豊かさが、ここに凝縮されています。

フランソワ=ザヴィエ・ロト&ロンドン交響楽団

Debussy: Prélude à l’aprés-midi d’un Faune

François-Xavier Roth & London Symphony Orchestra

彼は、対象物の輪郭を描くことをやめる代わりに、光の粒、水の匂い、風の温度といった雰囲気(ムード)そのものを音で描こうとしました。 いわゆる印象派の誕生です。

彼の音楽には、頑丈な柱も屋根もありません。 あるのは、絶えず形を変え続ける水や、刻一刻と表情を変える雲の動きだけ。 「どこへ向かっているのかわからない」 この不安になるほどの浮遊感こそが、ドビュッシーの真骨頂なのです。

音楽をデザインで考える|ドビュッシーの音色設計

私は普段、デザインで色や形を扱っていますが、ドビュッシーの音楽を聴くと、彼が極めて高度な色彩設計を行っていたことに驚かされます。

和音ではなく音色で考える作曲法

通常は作曲家が、和音をストーリー展開のための要素として使うのに対し、ドビュッシーは和音を「絵の具の色」として捉えていました。

例えば、彼のピアノ曲を聴いてみてください。 鍵盤を叩いているはずなのに、なぜか湿度を感じませんか? あるいは、金属的な冷たさや、ビロードのような温かさを感じないでしょうか。

音楽は色彩と時間でできている。クロード・ドビュッシー

彼は、あえて不協和音ギリギリの音をぶつけたり、ペダルを深く踏み込んで音を濁らせたりすることで、音の彩度や明度をコントロールしていたのです。

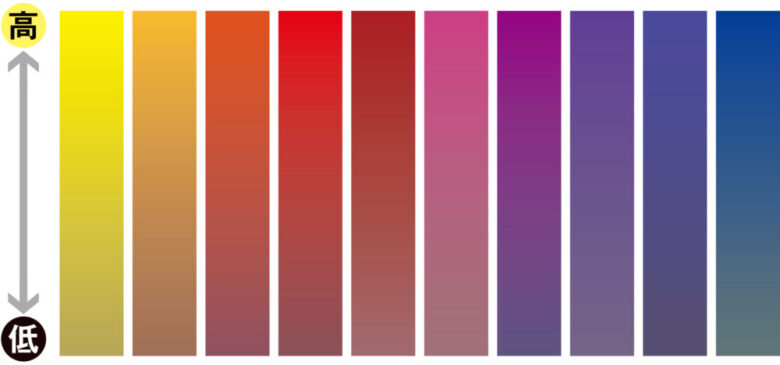

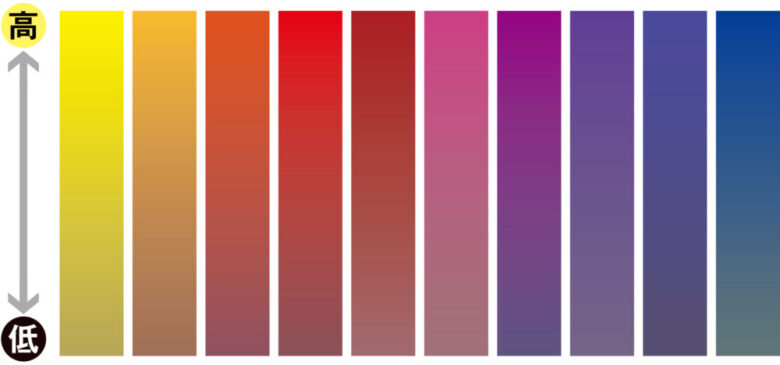

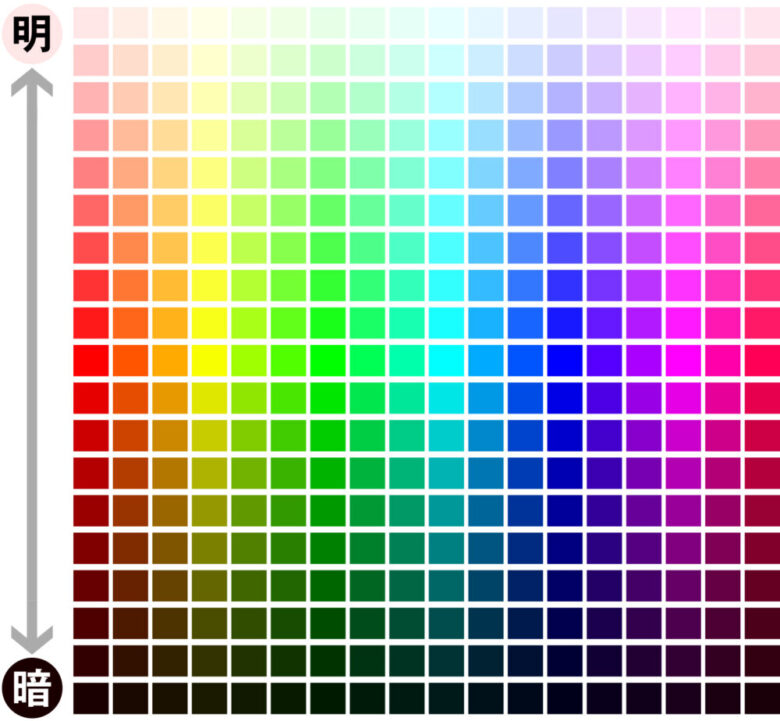

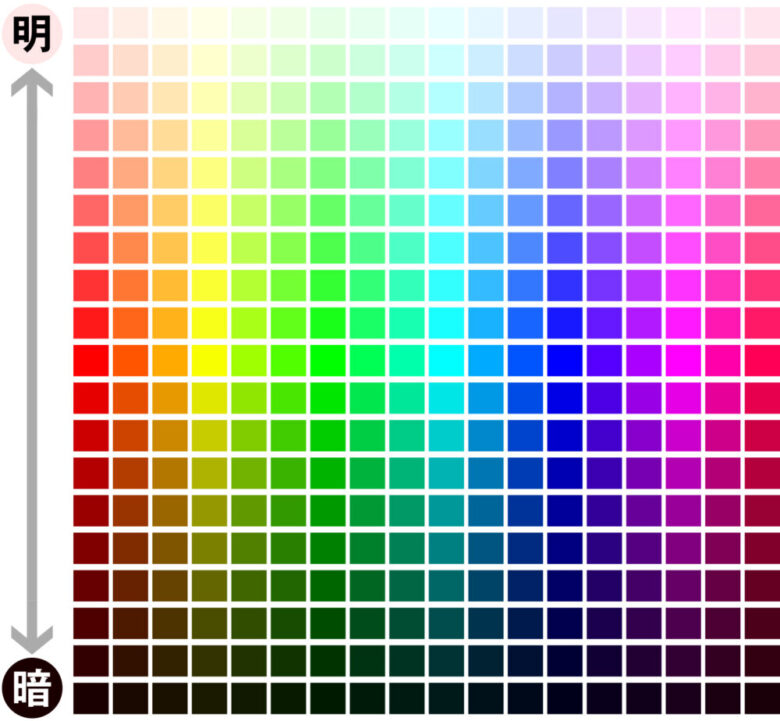

絵画における彩度と明度

(音楽でも概念は同じ)

IllustratorやPhotoshopなどのデザインソフトで例えるなら、彼は不透明度(Opacity)の魔術師です。 クッキリとした不透明度100%の色をベタ塗りするのではなく、30%の青、40%の緑、20%のグレーを、何層にも重ねていくのです。

下の色が透けて見え、重なった部分に新しい色が生まれる。 その複雑な重なり合いが、ドビュッシー特有の「玉虫色の響き」を生み出しています。

サンソン・フランソワ(ピアノ)

強いコントラストを避ける理由

デザインでは、洗練されたデザインを作るときに、スミベタ(K100%)を避けることがあります。

完全な黒は強すぎて、他の色との調和を断ち切ってしまうからです。代わりに、濃いグレーや、わずかに青みを帯びたリッチブラックを使います。

ドビュッシーの音楽も同じです。 彼は感情表現をする上で、「悲しい!」「嬉しい!」といった原色や真っ黒を使いません。 悲しみの中にほのかな甘美さを混ぜたり、喜びの中に不穏な影を落としたりする。

この中間色の使い方が、彼の音楽に絶妙な品格と、大人の色気を与えているのです。

白黒つけない感情が大人の余裕になる理由

現代社会に話を戻しましょう。 私たちは、あまりにも「白黒つけること」に慣れすぎてしまいました。

SNSでは「正義か悪か」の二元論が飛び交い、人間関係も「つき合うのか、別れるのか」といった契約のような明確さが求められます。

「好きだけど、離れたい」 「幸せだけど、どこか虚しい」 そんな一見矛盾した感情は優柔不断と断じられ、整理整頓の対象とされてしまいます。

しかし、本当にそうでしょうか? 人間の心は、本来もっと複雑で、ナイーブなものではないでしょうか。

わかりやすさが人を傷つける場面

ドビュッシーの音楽が心地よいのは、私たちに結論を強要しないからです。

音楽は、言葉では表現できないもののためにある。クロード・ドビュッシー

悲しいのか、嬉しいのか。 朝なのか、夜なのか。 そのどちらでもあり、どちらでもない曖昧な時間を、彼はそのまま肯定してくれます。

不協和音は協和音へと解決されず、メロディは歌い上げられることなく空中に消えていく。

聴き手は、「いつ終わるんだろう?」「どこに着地するんだろう?」という宙ぶらりんな状態に置かれます。 最初はそれが不安かもしれません。しかし、身を委ねているうちに、次第にその漂っている状態が心地よくなってくるのです。

結論を急がない生き方の価値

この動画を YouTube で視聴

ドビュッシー:『海』 |ベルナルト・ハイティンク指揮

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団

Debussy: La mer | Bernard Haitink

and the Royal Concertgebouw Orchestra

♫交響詩『海』 1905年

- ドビュッシーは葛飾北斎の浮世絵『神奈川沖浪裏』を愛し、この曲のスコアの表紙にも使いました。 しかし、彼が描いた海は、北斎のようなダイナミックな「形」ではなく、刻一刻と変化する光と風と波の運動です。

- 第1楽章「海の夜明けから正午まで」では、暗い海が少しずつ太陽の光を含み、黄金色に輝き出すまでのグラデーションが、オケの圧倒的な色彩感で描かれます。

- 目を閉じて聴けば、部屋にいながらにして、母なる海の一部になったような没入感を味わえます。

それは、常にゴール(成果)を求められる現代人にとって、究極の癒やしとなります。

そして、この曖昧さは、大人の魅力——いわゆる「色気」の正体でもあります。

自分のことや考えを、すべてあけすけに語り、1から100まで説明できる人は、親しみやすいけれど「底」が見えてしまうでしょう。

芸術とは、暗示するものであって、説明するものではない。クロード・ドビュッシー

一方で、ドビュッシーの音楽のように、どこか掴みどころがなく、漂うような余白を持っている人は、なぜか人を惹きつけます。

ドビュッシーを聴くことは、この能力を養うことに似ています。 白黒つけられないグレーな感情を、グレーのまま抱きしめること。 矛盾する自分を、無理に統合しようとせず、ただ「そこにあるもの」として眺めること。

この「曖昧さへの耐性」こそが、大人の余裕であり、深みのある色気の正体ではないでしょうか。 すべてを言語化し、説明し尽くしてしまう人にはない、「余白」の魅力がそこにあります。

感情を整理しすぎない夜の過ごし方

この動画を YouTube で視聴

パスカル・ロジェ(ピアノ)『月の光』ドビュッシー

Pascal Rogé — “Clair de Lune”, Claude Debussy

♫『月の光』(ベルガマスク組曲より) 1905年

- 誰もが知る名曲ですが、改めて「月」そのものではなく、「月の光」であることを意識して聴いてみてください。

- 天体ではなく、月の光が夜気に反射し、水面を揺らしている現象を描いています。

- 冒頭の、静寂からそっと囁きかけてくるようなピアノの音色は、一日の喧騒で尖った神経を優しく撫でてくれるでしょう。サビ部分の盛り上がりですら、決して叫ぶことはなく、内省的な輝きを放ちます。

白黒つけることに疲れた夜は、部屋の照明を少し落として、ドビュッシーのピアノ曲を流してみてください。

そこにあるのは、明確なメッセージではなく、漂う響きです。 そのボーダレスな響きに身を委ねていると、強張っていた心の輪郭が、水に溶けるように緩んでいくのがわかるはずです。

「今の気持ちは、言葉にしなくていい」 「明日のことは、まだ決めなくていい」

漂うことを許された時、私たちは初めて、深い呼吸を取り戻せるのかもしれません。 グレーであること、曖昧であること。 それは未熟さではなく、複雑な世界をそのまま味わうことができる、大人の特権なのです。