明るい曲調と激しい情熱

この曲は最近やたらとCMやBGM等で使われることが多い曲です。

そもそも2006年から2010年にかけてテレビドラマや映画の「のだめカンタービレ」でテーマ音楽として使用されたのがきっかけでないでしょうか…。

第7は第3「英雄」や第5「運命」ほどの深刻さはなく、第9のように難解ではありません。ベートーヴェンの交響曲としてはとっつきやすく、なじみやすいのです。

しかし、とっつきやすく感じるのも明るく親しみやすい曲調だからで、一皮むけば気宇雄大で疾風怒濤のようなすさまじい気迫と情熱が爆発、全開するのです。

ベートーヴェンの精神的なゆとりからくる円熟した創作力と驚くべきインスピレーション…。それが心技体すべてにおいて合致したまさに極上の名曲といっていいのではないでしょうか。

ロマン・ロランに触発される

第7交響曲を耳にする時、忘れられないメッセージがあります。それはフランスの作家ロマン・ロランが彼の名著「ベートーヴェンの生涯」で書いた一節です。

〝『第7交響曲』それはまだ私の知らないものだった…沈黙…最初の音が鳴りだすと、もう私は一つの森の中にいた。(中略)動揺する森、やがてまた堂々と瞑想の主題を取り戻す森である。(中略)

森の荘重なささやきとその巨大な呼吸とがそれを包んでいる。その呼吸は高まり、また落ち入る。一つの休止。耳はそばたつ。

こだまの中の応え。森の中の呼びかけ。オーケストラのシンバルの促すような調子。一切が待ち受けている。

一切が飛躍の準備をする…すると見よ!短々長音階の音律。舞踏。初めは小さな装飾音と短連符とを持った田舎風の優雅さで、優しく静かである。(ベートーヴェンの生涯、岩波書店刊=ロマン・ロラン著、片山敏彦訳より)〟

作品を的確に表現したロマン・ロランの名文でベートーヴェンの音楽が好きになった人はきっと少なくないでしょう。

この第7交響曲も彼の卓越した表現力と感性で第7交響曲の魅力を見事に表現し尽くしています。特に最初の出だしで〝森の中にいた〟と明言するあたりは並外れた感性を感じますね。

大自然から受けるインスピレーション

聴きどころ

第1楽章 Poco sostenuto – Vivace

第1主題の可憐な小鳥のさえずりや心地よい風、まばゆいほどの太陽の光は闇を照らし、心を照らす。その後次第に荘厳さと輝きを増し、雄大な音楽となっていく。

第2楽章 Allegretto

悲しみをじっと堪えるようなアレグレットの主題はまるで鎮魂歌のよう…。失われてしまったものへの哀しみを崇高に謳い上げるメロディが堪らない。

第3楽章 Presto, assai meno presto

第4楽章へ続く重要な役割を果たす楽章だが、破壊力満点のエネルギー、求心力がここで一気に結集される。

第4楽章 Allegro con brio

なりふり構わず激しく突進するベートーヴェンの魅力が光る音楽!この曲の真骨頂を示す楽章で、生き物のようにリズムを積み重ねていく。音楽は生き生きとした響きと微動だにしない緊迫感の中で魂の祭典と化する。

低弦(チェロ、ヴィオラやコントラバス等)のえぐるような響きが強烈で、中間部のティンパニとの絡みでは稲妻のような閃光を呼び起こす。

圧倒的な求心力を保ちながら、フィナーレに向かってぐんぐんと加速を増すくだりはただ呆然とその行方を見守るばかり……。

オススメ演奏

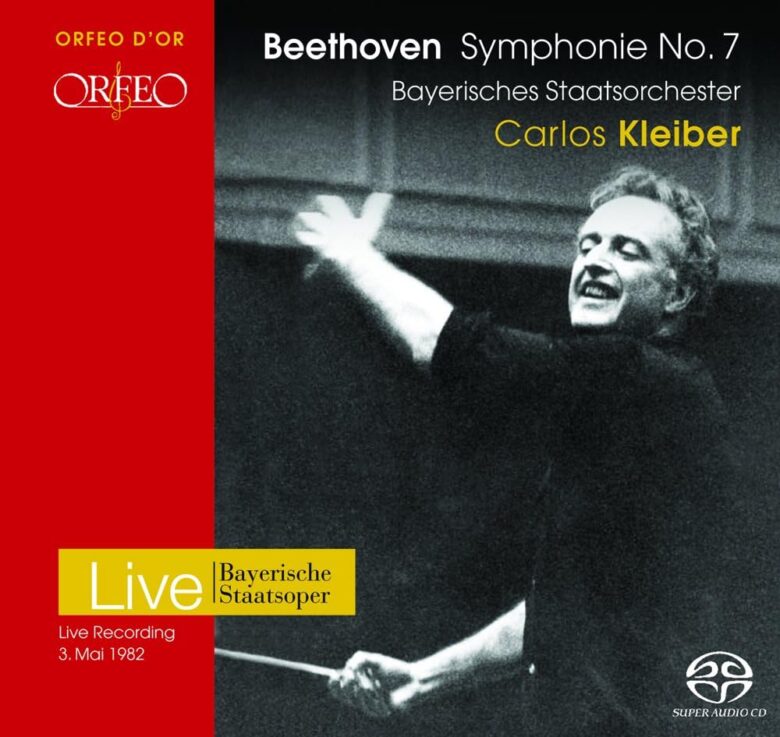

カルロス・クライバー指揮バイエルン放送交響楽団

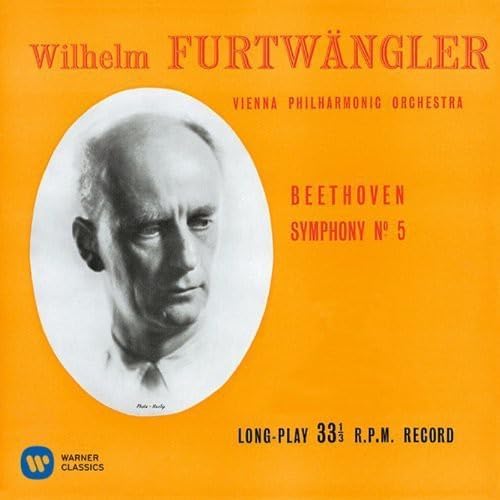

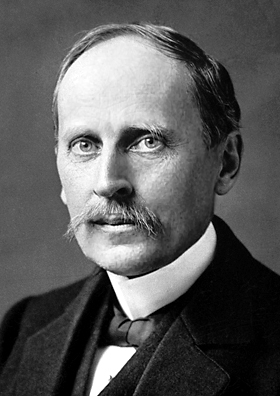

フルトヴェングラー指揮

ウィーンフィルハーモニー管弦楽団

フルトヴェングラーの演奏は1950年のスタジオ録音です。もはや伝説的な名演奏といえるかもしれませんね。

最新のデジタル録音と比べると音質はかなり劣りますが、それでも演奏は圧倒的です。

第1楽章の冒頭の出だしから一瞬にして聴くものを虜にする存在感のあるオケの響き!

曲の隅々まで深い情感を漂わせ、全編を包み込むアプローチ。作品への深い尊敬と真摯な姿勢がもたらす驚くべき発見。

そして絶えず燃え盛る炎のごとくベートーヴェンのスコアからあらゆる表情を引き出そうとする深い眼差し! 本当に見事としかいいようがありません!

特に圧巻なのが第4楽章です。刻一刻とテンポを変えながら音楽は破綻することなく興奮のるつぼと化します。

これがもしライブで聴けたらどんなに素晴らしいでしょうか……。