なぜ年末に「第九」が演奏されるのか?日本で愛される理由

2023年個人的には、一年をとおして病気がちだった年でした。

3月にインフルエンザにかかって回復はしたものの、3か月は重い倦怠感から抜け出せなかったり、GWにはコロナにかかって身も心もボロボロになったり、5月の半ばには尿路感染症になって衰弱状態になるなど、特に上半期はつらい日々が続きました。

そういう意味では今年の自分の1年を振り返って一言でいえば「耐」そのものではなかったかなと思います……。

さて、年末というと真っ先に思い浮かぶのが、今や年末の定番となったベートーヴェンの「第9」コンサートです。

今年はN響は誰が振るのかとか、都響は大物指揮者が振るかも…という想いをめぐらすだけでも楽しくなってきます。

それだけベートーヴェンの「第9」が日本人の生活に定着してきたと言えるのでしょうね。そして今年は約5年ぶりに生の「第九」コンサートにも行けました。ただただ感動で胸がいっぱいでした。そのことについては後述します……。

では「第9」はどれだけ曲の本質が理解されて聴かれているのでしょうか?

残念ながら、これだけ年末の風物詩として愛されるようになった今でも充分に理解されているとは言い難い状況なのです。

ある人は「とにかく、あの歓喜の合唱が出てくるまで耐え忍びながら聴いているんだよ…」と洩らしたことがありました。

また、ある人は「あのグロテスクで意味不明な主題をさんざん聴いた後に歓喜の合唱がひょいと出てくるととても感動的なんだ♪」とまでおっしゃる方もいらっしゃいます。

「えっ⁉ 第九コンサートって鑑賞という名の修行なの?」と思わず言いたくなってしまうのですが…。

おそらく、かなりの人が第4楽章の歓喜の合唱が出てくるまで辛抱して聴いているというのが実情なのでしょう……。

でもそれではあまりにももったいない話ではないでしょうか。何と言っても第9の最大の聴きどころは第1楽章や第3楽章にあるのですから。

第1楽章が最大の鍵|ベートーヴェンが描いた苦悩と宇宙的スケール

「第9」は第4楽章に合唱を置いたこと自体、当時としては非常に画期的なのですが、もっと驚くのは、第1楽章のはるか先の時代を見据えたような抽象的で神秘的な音楽の開始です!

「ベートーヴェンは古典的な様式や枠組みとはきっぱりと決別してしまったのか…」と思わせるほど第8番までのスタイルとは大きく変わっていたのでした。この楽章が最初にあるため「第9は難しい」と敬遠される方も少なくないのではないかと思います。

第1楽章は何回聴いても凄い音楽です。初めてこの楽章を聴いた時、あまりのスケールの大きさと前衛的な主題や経過句の出現に消化不良になったのを思いだしますね…。

あの中期の傑作、英雄交響曲や第5交響曲ですら古典的なソナタ形式が曲の構造としてしっかりと息づいていたのに、第9になるともはやそのような枠組みさえ取りはらわれているのです。

私が第9を聴いたのはカラヤン=ベルリンフィルが最初でした。次にバーンスタイン=ニューヨークフィルだったと覚えているのですが、歓喜のコーラスで華々しく盛り上がる第4楽章以外は双方ともあまり印象に残っていません。

特に第1楽章は二人の大物指揮者で聴いたのにチンプンカンプン……。結果的に私にとって第1楽章はますます遠いものになってしまいました。

フルトヴェングラーの第九が教えてくれた“本当の姿”

しかし、それからしばらくして難解だと思っていた「第9」のイメージを根底的に覆す出会いがやってきます。

それが伝説的名演奏と評されるフルトヴェングラー=バイロイト祝祭室内管弦楽団の1951年ライブ録音(EMI)でした。

もちろん1951年当時はステレオ録音以前の時代です。しかもライブ録音のため、収録された音はお世辞にもいいとはいえない状況でした。しかし、演奏はそのような劣悪な条件をはねのける圧倒的な感動と真実味に溢れたものだったのです。

第1楽章の冒頭から、まるで別世界で音が鳴っているような苦渋に満ちた重々しい響き、スケール雄大な独特の雰囲気……。これは今までまったく体験したことのなかった音の響きだったと言ってもいいでしょう。

フルトヴェングラーの指揮はスコアの読みが異常なほど深く、音符に潜む感情を丹念に音化しているのです。私にとって初めて第9の実像が眼の前に現れたかのような驚きが身体中を駆け巡り、同時に強い感動を伴って伝わってきたのでした。

この時ほど演奏芸術の素晴らしさを痛感したことはありません。ベートーヴェンの「苦悩と克服」という主題は、《運命交響曲》にもはっきりと刻まれています。しかし第九の表現は言葉では表現できないほどに奥深くスケール雄大になったのでした。

このフルトヴェングラーの名演に出会ってから、第1楽章は宇宙的な拡がりや偉容が根底にあり、その中で人間の苦悩や底知れぬ不安を体現した作品なのだと実感するようになったのでした。

第2楽章スケルツォ|苦悩を抱えながら前進する音楽

第2楽章スケルツォは沈黙を打ち破って少しずつ着実に前進しようとするベートーヴェンの心意気が伝わってきます。

だが、その姿は決して颯爽とではなく、悲しみを背負い、身悶えしながら必死に何かをつかもうとする切実で悲壮な決意がみなぎっているのです。

この第2楽章を早めのテンポでドンドン押していくと、ともすれば曲の本質から遠ざかりやすい傾向もあって、なかなかに難しく悩ましい楽章なのです……。

第3楽章アダージョ|愛・回想・葛藤が溶け合う精神の音楽

第3楽章はゆっくりとした緩徐楽章(アダージョ・モルト・カンタービレ)ですが、何という愛に満ちた様々な心模様が充満していることでしょうか。

回想や悔悟、逍遙、憧憬、様々な想いが心を駆け巡りつつ、音楽は途切れることなく流れていきます。ある時は人生を肯定する崇高な主題として現れ、ある時は人生の敗北や葛藤を匂わせる主題として忍び寄ってきます……。

たっぷりとした呼吸、間合い、有機的な響き等、バトンテクニックよりは人間性や精神的なゆとりが要求される音楽で、ある意味最も指揮が難しい楽章と言ってもいいかもしれません。人間の尊厳や精神の高まりという点では、《英雄交響曲》の第2楽章アダージョと響き合う部分がありますね。

ここは第1楽章とならんで、深さにおいては「第9」の頂点といっていいでしょう。

終楽章〈歓喜の歌〉|声とオーケストラが到達した究極の表現

そして究極の第4楽章!

冒頭の地の底から唸りをあげるような管楽器の凄まじい不協和音に驚きますが、それに毅然と応答するチェロやコントラバスの内なる声に強い意志の力を感じざるを得ません。

その後も第1楽章のテーマ、第2楽章のテーマ、第3楽章のテーマが奏されますが、いずれもチェロやコントラバスが毅然と否定します。

しかし、チェロとコントラバスが誇り高い歓喜のテーマを奏すると、それに同調するようにオーケストラも静かに高揚しつつ共に歓喜のテーマを歌っていくのです。ここは第九の最高に感動的な瞬間でもありますね…。

日頃、当たり前のように口ずさんでいる歓喜の合唱ですが、実は発見と閃きに満ちていて、どこをとっても常識的な美しい声楽のバランスを求めた部分はありません。

ベートーヴェンは音楽の美観や常識的な音楽上のルールを少々犠牲にしたとしても、精神性の高揚や有機的な音の響きを絶対的に優先させているのです。ベートーヴェンが合唱を採り入れた大きな理由も「人間の声こそが究極の表現」と考えたからなのでしょう。

合唱に管弦楽を絡ませた終楽章はドラマチックで熱いエネルギーに満ちあふれていていますし、フィナーレに向かって変化し発展する様子はまるで宇宙の再創造を見るかのようです。人間の声を究極の表現と考えたベートーヴェンの思想は、《ミサ・ソレムニス》でさらに極限まで推し進められるのでした!

ベートーヴェン第九のおすすめ名盤4選

フルトヴェングラー指揮バイロイト祝祭室内管弦楽団

演奏は前述しましたようにフルトヴェングラー=バイロイト祝祭室内管弦楽団が今なお名盤として燦然と輝いており、その芸術的価値はまったく薄れることがありません。

半世紀以上が経過し、モノーラルで録音があまり良くないにもかかわらず、今でも演奏は他を大きく引き離しています。

第9の本質を余すところなく伝えてくれたこの演奏にはただ感謝の言葉しかありません。これに肉薄する録音を探すとしたらやはりフルトヴェングラーが残したいくつかのライブ演奏盤ということになるでしょう…。

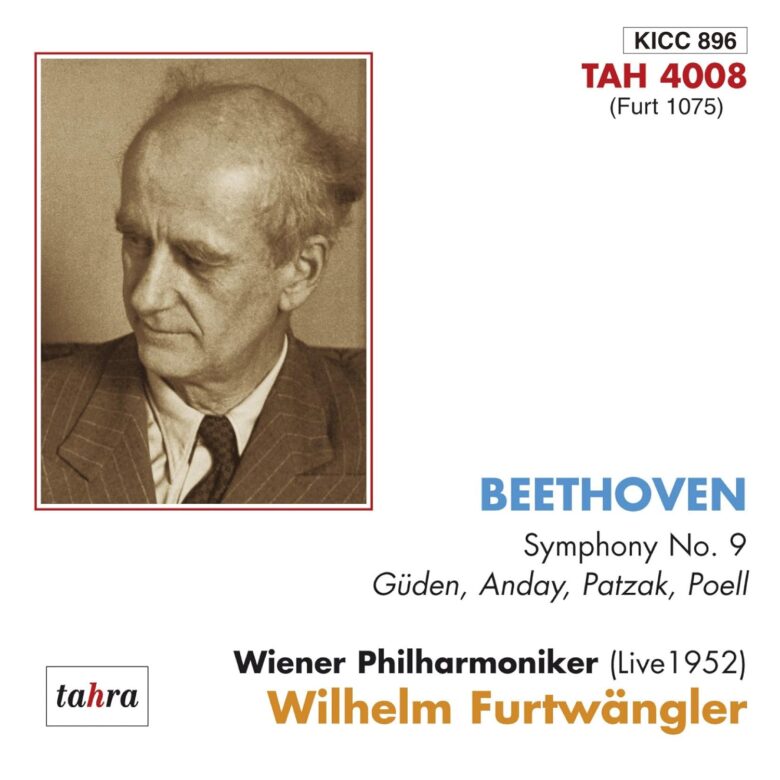

フルトヴェングラー指揮ウイーンフィル

1952年のウイーンフィルとの演奏会ライブも第9の偉容を充分に伝える名演です。

フルトヴェングラー没後60年を経過した今、本当は最新デジタル録音でフルトヴェングラーの牙城に迫る演奏を聴きたいのですが、クラシック音楽界の現状をみる限り、この夢は当分かないそうにありません…。

とても残念ですが、しばらくはフルトヴェングラーが遺した財産に耳を傾けるしかないようです。

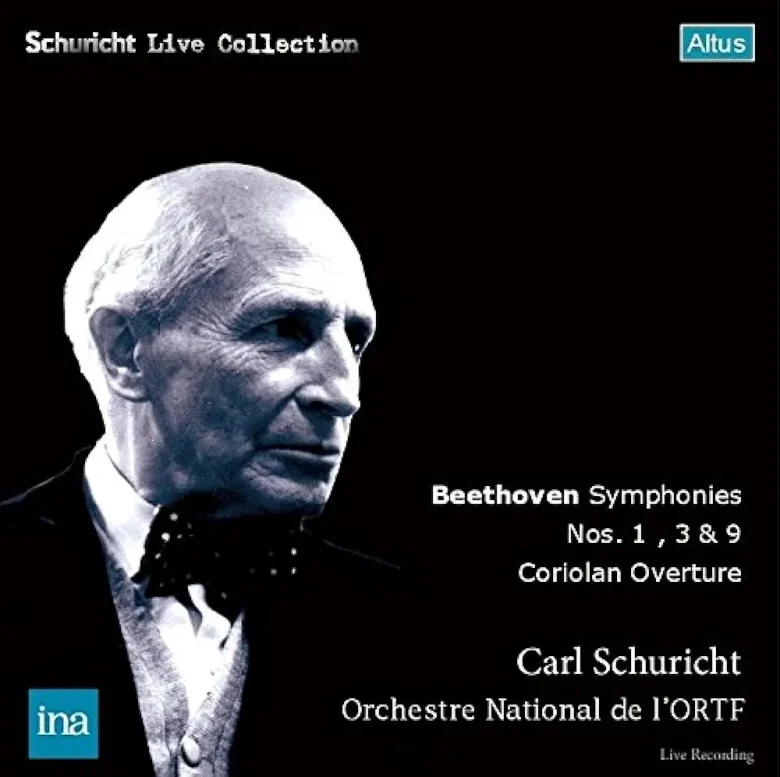

シューリヒト指揮フランス国立放送管弦楽団

シューリヒト・ステレオライヴコレクション I (Beethoven: Symphonies Nos. 1, 3 & 9 | Coriolan Overture / Carl Schuricht | Orchestre National de l’ORTF) [2CD] [Live Recording] [日本語帯・解説付]

カール・シューリヒトの演奏は1965年のライヴ録音です。当時の演奏としては音が鮮明で拡がりもあり、雰囲気も豊かなのがうれしい限りです。

フルトヴェングラーのようなスケールが大きく、ドラマチックな響きとは一線を画しますが、それでも本質をしっかり捉えたシャープで内面を映し出す響きは大きな魅力です。

サイモン・ラトル指揮ウイーンフィル

録音、演奏、声楽とオケの質の高さ、すべてにバランス良く、なおかつ充分に魅力的な現代最高の第9です。ラトルのウイーンフィルとの相性も良く、色彩的で温もりのある響きを生み出しています!

生演奏で体験したベートーヴェン第九|感動の実演レポート

2023年12月21日、個人的に思いがけない年末の贈り物となったのが、横浜・みなとみらいホールで開催されたベートーヴェン第九演奏会です。

小林研一郎指揮=日本フィル、東京音楽大合唱団、小川栗奈(S)、山下牧子(MS)、錦織健(T)、大沼徹(Br)他による演奏会がそれです。

第九の演奏会はこれまでに何度も聴いてきましたが、今回の演奏会は指揮、オケ、ソリスト、合唱のすべてが渾然一体となったすごい演奏だったと思います。指揮者の小林さんが終演後、「スタッフはもちろん、皆さんの熱い想いがこのような演奏を実現させた…」という旨の話をしていたのがとても印象的でした。

当日の席は1階のC25列の左端の席、ステージのやや後方の席でした。弦楽器、金管、木管、それぞれの楽器の音が柔らかく溶け合いながら、充分な存在感で鳴り、音響となって迫ってくる席だったのも良かったのかもしれません。

演奏は第1楽章から聴きどころ、ツボの連続です。特に第2楽章の苦悩を抱えながらも、思い立って前進しようとする展開部の弦、金管の壮絶な迫力はスゴイとしか言えないし、第3楽章の美しい花園の余韻に浸り、心地よい眠りに就こうとするベートーヴェンに警告を発するトランペットの2度に渡る痛切な響きも、心の奥底まで鳴り響くようで圧巻です。

第4楽章で歓喜のテーマが出る直前に、それぞれの楽章の主題が出てくると、「そんな音楽ではない…」と打ち消す低弦楽器とのやりとりが、まるで会話を繰り広げているようにハッキリと聴きとれたのも大きな収穫でした。

地響きのように唸りを上げる金管と、雄弁に語りかける弦楽器、白熱したコーラスを繰り広げる4人のソリストと合唱団、本当に時間があっという間に過ぎてしまったという感覚です。年を忘れて、新しい1年を迎えるきっかけを与えてくださった今回の演奏会には感謝しかないです!ありがとうございました。